Dass man "nette" sehen kann

Vor 300 Jahren wurden Berlins Straßen künstlich erhellt, doch bestand dabei Brandgefahr

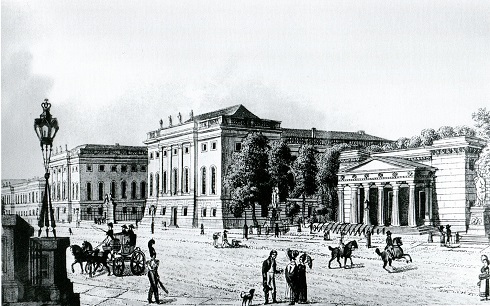

Zierliche Öllampen beleuchteten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die

Straße Unter den Linden, hier ein Blick auf die Universität.

Aufwändig dekoriert sind die aus der Kaiserzeit

stammenden Kandelaber im Freilichtmuseum unweit

des S-Bahnhofs Tiergarten. (Repro/Foto: Caspar)

Berlin war vor 300 Jahren wie ein großes Dorf mit einem kurfürstlichen, seit 1701 königlichen Schloss und etlichen Kirchen und Adelspalästen sowie zahllosen Häusern aus Stein und Holz, umgeben von einer gezackten Festungsmauer und einigen Trabantenstädten. Bei Dunkelheit in den brandenburgischen Haupt- und Residenzstadt spazieren zu gehen, war nicht ungefährlich. Man versank in Schlamm und stolperte durch Löcher, konnte gar in die Spree fallen. Was Nachtwächter zur Beleuchtung beitrugen, reichte nicht aus, fast überall war es stockfinster, wenn nicht gerade der Mond schien. Wer es sich leisten konnte, ließ sich von Fackelträgern eskortieren, was aber wegen der Feuergefahr problematisch war.

Um die Sicherheit auf Straßen und Plätzen zu erhöhen, wurden die Berliner 1679 nach holländischem Vorbild durch ein landesherrliches Edikt verpflichtet, "eine Laterne, da drinnen ein brennendes Licht steckt, aus jedem dritten Haus herauszuhängen, also dass die Lampen von den Nachbarn abwechselnd besorgt werden." Ein paar Jahre später wurden auch in Leipzig erstmals Laternen aufgestellt, und eine Medaille mit einem Bild dieser Errungenschaft verkündete "Leipzig steckt Laternen an, / dass man nette sehen kann".

Frühe Berliner Leuchten bestanden aus einem drei bis vier Meter hohen Holzpfahl mit einem aus Glasscheiben gefertigten Hohlkörper obenauf. Darin stand ein Gefäß mit Öl, aus dem ein Docht ragte. Die von dem Amsterdamer Maler und Konstrukteur Jan van der Heyden entwickelte Novität wurde mit Rübenöl gespeist, das ein mildes Licht ergab. Bei Tagesanbruch wurden die mit Luftlöchern versehenen Lampen gelöscht, gereinigt und mit neuem Brennstoff gefüllt. Das flackernde Feuer ließ die Scheiben schnell schwarz anlaufen, deshalb war es nötig, sie tagsüber regelmäßig vom Ruß zu reinigen. Die Lampen waren so konstruiert, dass sie bei starkem Wind nicht ausgepustet werden konnten. Als man im frühen 19. Jahrhundert Gas statt Öl verwendete, musste jede einzelne Lampe angezündet werden. Dazu war die Stadt in Reviere aufgeteilt. Jedem Anzünder wurden zwischen 45 und 60 Lampen zugeteilt, die teils an langen Stangen aufgestellt, teils mit eisernen Armen an Hauswänden befestigt waren oder quer über die Straßen an Seilen und Ketten hingen.

Die neue Straßenbeleuchtung verschlang viele tausend Taler. Um die Kosten zu drücken, verzichtete man bei Vollmond auf das teure Kunstlicht, und außerdem wurde nicht die ganze Stadt erhellt. Dieses Privileg hatten anfangs nur die größeren Plätze und wichtigsten Straßen, und dies auch nicht die ganze Nacht hindurch, sondern nur wenige Stunden bis Mitternacht, weil man davon ausging, dass zu später Stunde niemand mehr auf der Straße ist. So wurde die vom Großen Kurfürsten angelegte Prachtstraße Unter den Linden mit Kandelabern geschmückt, ebenso die Gegend um das Schloss und etliche Marktplätze.

Laternenwächter waren Vertrauenspersonen, denen man einen speziellen Treueeid abnahm. Da man in Brandenburg-Preußen war, wurde ihre Arbeit durch Verordnungen streng reglementiert. Bevorzugt wurden abgemusterte Soldaten zu Beleuchtern gemacht, so wie Kriegsinvaliden als Lehrer dem Staat weiter zu Diensten waren. Ein Offizier befehligte die militärisch organisierte und uniformierte "Invaliden-Erleuchtungs-Kompanie", die in einer Kaserne stationierte war. Bezahlt wurde die städtische Beleuchtung einschließlich der Laternenwärter vom Staat aus den Erträgen der Akzise, also aus Verbrauchssteuern, und aus Haussteuern.

Angesichts leerer Staatskassen zum Beginn des 19. Jahrhunderts infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich und der harten Friedensbedingungen sowie steigender Ölpreise liefen bei der städtischen Beleuchtung hohe Schulden auf mit der Folge, dass die Steuer erhöht und die Zahl der Lampen reduziert wurden. Die Einführung der Gasbeleuchtung im Jahr 1826 durch die International Continental Gas Association bereitete dem Öllicht langsam ein Ende. Doch gab es das ganze 19. Jahrhundert hindurch noch diese antiquierte Beleuchtungsart, erst 1928 wurden in Köpenick die letzten Petroleumlampen durch Gaslicht ersetzt. Erstmals wurde 1880 der Pariser Platz am Brandenburger Tor in das ungewohnt gleißende Licht elektrischer Bogenlampen getaucht worden. Heute sorgen in Berlin knapp 50 000 öffentliche Straßenleuchten für gute Sicht, davon sind die meisten elektrisch betrieben, doch es gibt auch noch Gaslaternen, die Stadt- beziehungsweise Erdgas verwenden.

Eine Sammlung historischer Laternen ist wie in einem Freilichtmuseum in der Nähe des S-Bahnhofs Tiergarten an der Straße des 17. Juni aufgestellt. Hier kann man rund einhundert gusseiserne Kandelaber aus deutschen und europäischen Städten bewundern. Im Deut-schen Technikmuseum wird ebenfalls die Entwicklung der Straßenbeleuchtung dokumentiert, wobei die ausgestellten Öl- und Gaslampen aus der Barockzeit und dem Klassizismus Nachbauten unserer Tage sind. Auch die über die Stadt verteilten so genannten Schinkelleuchten und andere Prunkkandelaber mit drei bis fünf Armen sind in der Regel Kopien. Dies gilt auch für die verschwenderisch dekorierten elektrischen Bogenlampen aus der Kaiserzeit, mit denen die Straße Unter den Linden in den letzten Jahren als Ersatz für die wenig dekorativen Peitschenmasten ausgestattet wurde.

Zurück zur Themenübersicht "Berlin und das Land Brandenburg"