Stinkreich und bettelarm

Auch in Berlin klaffte die Schere zwischen oben und unten weit auseinander

Wer es sich leisten konnte, ließ sich wie der Hofgoldschmied Männlich

in einem kostbar dekorierten Grabgewölbe bestatten. Die Gruft mit einem von

Andreas Schlüter gestalteten Portal kann in der Nikolaikirche besichtigt werden.

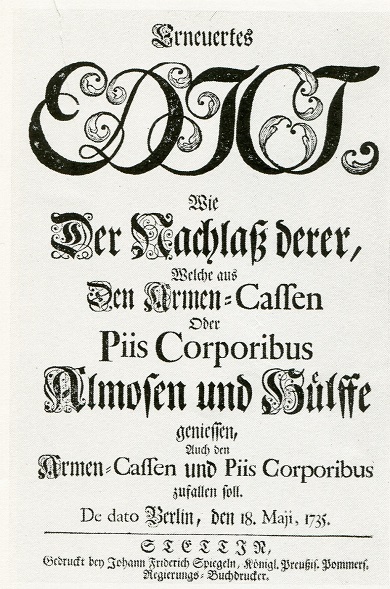

Was aus dem Nachlass von Menschen geschehen soll, die in den Genuss der

Armenpflege kommen, hat Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. in einem 1735

veröffentlichten Edikt geregelt.

Der Berliner Maler und Grafiker Theodor Hosemann schildert auf diesem Bild

von 1845, wie es in der Familie eines armen Schusters mit zahlreichen Kindern zugeht.

Das Märchen vom Reichtum und der Not aus dem Jahr 1843 wurde mit drastischen

Zeichnungen illustriert.

Wer in dieses Berliner Obdachlosenasyl kam, musste alle Hoffnung fahren lassen

und war auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Leiter unentrinnbar gelandet.

(Foto/Repros: Caspar)

Wer in uralten Zeiten viel Geld hatte, konnte Fleisch essen, das allerdings in der warmen Jahreszeit nicht lange frisch war und langsam an zu riechen begann. Für die Wendung stinkreich und ähnliche Werter gibt es weitere Erklärungen. Eine erinnert daran, dass sich reiche Leute in Grüften bestatten ließen, die in Seitenkapellen und in Kellern der städtischen Kirchen eingerichtet wurden. In Berlin sind sie in der Marienkirche, der Nikolaikirche und der Parochialkirche erhalten. Die Ausdünstungen der in zum Teil aufwändig dekorierten, aber nicht immer luftdicht verschlossenen Särgen die Gottesdienstbesucher belästigten, sagte man, dass dort ein stinkreicher Mensch seine letzte Ruhe gefunden hat.

Das Wort wird mit der Kürschnerei in Verbindung gebracht. Sie hatte mit der Verarbeitung von Pelzen zu tun, die alles andere als geruchsfrei war. Das gleiche trifft auf das Färben von Stoffen zu, bei dem der aus Pflanzen gewonnene blaue Farbstoff Waid mit Urin versetzt wurde. Wenn mit Waid getränkte Stoffe an der frischen Luft trockneten, färbten sie sich nach und nach blau. Das Verfahren war langwierig und teuer, weshalb blaue Tuche die Händler reich machten. Die thüringische Stadt Erfurt besaß in ihrem Umfeld Ländereien, auf denen Waid in großem Stil angepflanzt wurde.

Wer es sich leisten konnte, verwendete Kräuter und Duftstoffe, um üble Gerüche von sich und seinem Haus fern zu halten. Dass man einiges auch mit regelmäßigem Waschen und Baden erreicht, war im Mittelalter und der Renaissance Allgemeingut, weshalb wohlhabende Leute zuhause Badestuben besaßen. Wer nicht so gut besattelt war und auf sich hielt, besuchte öffentliche Bäder, die auch als Treffpunkte von Männern und Frauen sowie für erotische Kontakte beliebt waren.

Königlicher Flötenspieler verlor seine Zähne

In der Barockzeit hat man sich, glaubt man zeitgenössischen Quellen, kaum gewaschen, sondern sich mit Puder, Cremes und Parfums beholfen und Ungeziefer am Körper und der Kleidung durch Kratzen und Schütteln zu vertreiben versucht. Da man auf Zahnpflege keinen Wert legte und die Zahnbürste und Zahncremes erst im 19. Jahrhundert heimisch wurden, blieben in älteren Zeiten schmerzhafte Zahn- und Mundinfektionen nicht aus. Selbst ein Mann wie Friedrich II. von Preußen, der sich jedwede medizinische Hilfe leisten konnte, litt unter ihnen und verlor schon als junger Mann seine ersten Zähne. Im Alter musste er auf das von ihm so geliebte Flötenspielen verzichten, weil er mit seinem eingefallenen Mund fast ohne Zähne kaum noch einen Ton zustande brachte.

Auf der einen Seite gab es in besseren Kreisen Luxus, teure Garderoben und üppige Schmausereien und Trinkgelage, während auf der anderen in den vielköpfigen Familien der Unterschicht, wie wir heute sagen würden, Hunger, Unterernährung, Krankheit, Bildungsnotstand und Perspektivlosigkeit an der Tagesordnung waren. Die Armen wohnten, wenn sie denn überhaupt eine Unterkunft hatten, in dunklen, feuchten Löchern, in denen sich mehrere Personen ein Bett und ein paar Brocken Brot teilen mussten. Das bisschen Lohn, den die Väter nach Hause brachten, war schnell ausgegeben und oft auch vertrunken, der Zuverdienst von Frauen und Kindern reichte ebenfalls weder vorn noch hinten. Um aus der Misere zu kommen, wurde gebettelt, doch gab es auch kleine Hilfen aus einem von besser gestellten Bürgern und aus dem Staatssäckel gespeisten Fonds, den man Armenkasten nannte. Doch auch in Kirchen gesammelte Spenden und durch mildtätige Vermächtnisse einfließende Summen halfen, die Armen über Wasser zu halten.

Von Zeit zu Zeit erließen die Räte von Berlin und Cölln Armenordnungen mit dem Ziel, die Doppelstadt möglichst frei von dem als Gesindel und Schmarotzer diffamierten Menschen zu machen und den wohlhabenden Schichten den Anblick bettelnder, gelegentlich durch Wunden und Auszehrung entstellter Männer, Frauen und Kinder zu ersparen. Speziell vom Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm eingesetzte Vögte hatten die Aufgabe, Bettler von Straßen, Plätzen vor Kirchen und auf Brücken zu vertreiben und ihre Wiederkehr zu verhindern. In diesen Kreisen gab es staatlich anerkannte Bettler, die an speziellen auf der Kleidung aufgenähte Marken und Zeichen auszumachen waren. Durch sie wollte man die echten Bettler von solchen Personen unterscheiden, die ihre Armut nur vortäuschten, um sich ökonomische Vorteile zu verschaffen.

Maßnahmen gegen Bettler und Obdachlose

Anno 1737 richteten die Berliner Stadtverordneten eine Petition an den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., in der mit eindringlichen Worten die erbärmliche Lage der Ärmsten der Armen geschildert und um Abhilfe gebeten wurde. Der Mangel an Arbeit und damit an Lohn hatte den Lebensstandard drastisch gesenkt, durch Missernten verteuerte sich die Nahrungsmittel, und es kam immer wieder zu Streiks und Hungerkrawallen, die der Monarch durch seine Büttel blutig niederschlagen ließ. Aufrührer pflegte er zur allgemeinen Abschreckung öffentlich hinrichten zu lassen. Da kannte der Monarch, dem man gern Rechtschaffenheit und Biederkeit nachsagt, kein Erbarmen. Wenn Rädelsführer nicht auszumachen waren, griff die Justiz willkürlich passende Personen heraus und statuierte an ihnen ein grausiges Exempel. Bloß nicht Widerstand zulassen, war die Parole, das Volk sollte Ordre parieren und nicht räsonnieren!

Die in tiefster Ehrfurcht dem Soldatenkönig vorgelegte Eingabe hatte einen positiven Effekt, denn sie so genannte Armenpflege wurde als öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Zwei Jahre später erging ein Befehl, sie unter der Leitung eines Königlichen Armendirektoriums neu zu organisieren. Ihm oblag auch die Sorge um die Kranken und Waisenkinder. Ende des 17. Jahrhunderts wurde in Berlin das Große Friedrichshospital errichtet, in dem neben Kranken und Waisenkindern auch so genannte Irre und tolle Leute vegetierten. Sie wurden medizinisch nicht behandelt, sondern nur eingesperrt, damit sie für die Allgemeinheit nicht gefährlich werden. Da das Hospital 1798 abbrannte, hat man die etwa 500 Patienten der Charité und an private Heilanstalten zugewiesen.

Französische Selbsthilfe

Hilfen für bedürftige Personen innerhalb der Französischen Gemeinde wurde vom Französischen Oberdirektorium organisiert. Es führte Listen der so genannten verschämten Armen, die ohne eigene Schuld in Not geraten angewiesen waren, ihre Bedürftigkeit aber nach außen kund zu tun wagten. Die 1779 gestiftete Deutsche Gesellschaft zur Versorgung verschämter Armen mit freiem Brennmaterial nahm sich eine ähnliche Organisation innerhalb der Französischen Kolonie in Berlin zum Vorbild. Friedrich II. unterstützte die Hilfsmaßnahmen, indem er den Berlinern französischer Herkunft finanziell förderte und ihnen preiswertes Brennholz zur Verfügung stellte. Auf der anderen Seite aber war der Monarch, der etwa für die Oper und andere Liebhabereien tausende Taler auszugeben pflegte, beinhart, als es darum ging, Bettlern, Armen, Obdachlosen und anderen "fahrenden Leuten" das Leben in der Haupt- und Residenzstadt zu vergällen und sie vor die Stadttore zu setzen und des Landes zu verweisen. Um ihre Arbeitskraft zu nutzen, ließ der Herrscher von 1756 bis 1758, also zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs, am Rande der Residenz ein Arbeits- und Spinnhaus bauen, in das auf der Straße aufgegriffene Personen Zwangsarbeit verrichten mussten. Die gleiche Aufgabe hatte eine spezielle Abteilung in der als Gefängnis, Waffenarsenal sowie in Kriegszeiten auch als Schatzhaus genutzten Spandauer Zitadelle.

8. Oktober 2016

Zurück zur Themenübersicht "Berlin und das Land Brandenburg"