"Zille, du hast jesacht, wies is"

Wie Berliner Originale die Zeiten überstanden haben und warum der lokale Dialekt nicht immer gut ankommt

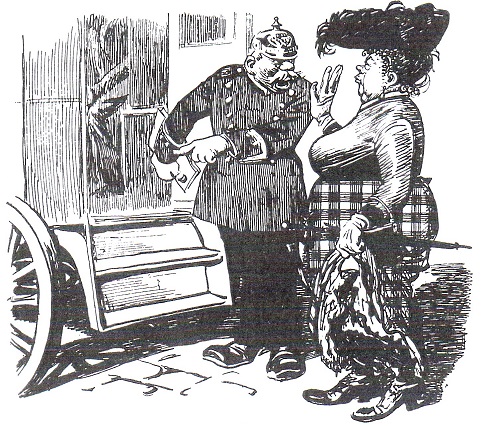

Eckensteher Nante erklärt dem Polizisten Gott und die Welt

und lässt sich aus nichts aus der Ruhe bringen.

"Fassen Sie mir nich an, ick steig schon selba rin" schnauzt die

Frau den Gendarmen an, der sie zur Grünen Minna bringt, wie man den

Gefängnistransporter nannte und auch heute noch nennt.

Der Hauptmann von Köpenick hat den Friedensnobelpreis verdient,

meinte 1906 das Satireblatt "Simplicissimus", weil er den

deutschen Militarismus auf unnachahmliche Weise bloßgestellt hat.

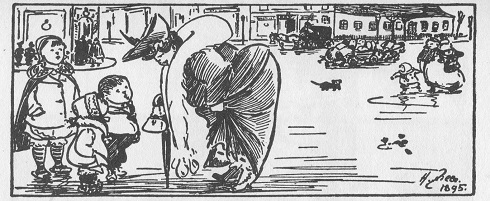

Die Dame fragt einen Knirps, wie denn sein Lehrer heißt. Worauf Zille

ihn antworten lässt: "Ick hab keen Lehrer, mir lernt een Meechen".

(Repros: Caspar)

"Junge sprich ordentlich, du sollst nicht so berlinern" pflegte meine Mutter zu sagen, und sie wird nicht die einzige gewesen sein, denen das Berlinerische auf den "Keks" geht. Denn die Mundart galt und gilt auch heute als unfein, und wer auf sich hält und zudem noch im öffentlichen Leben steht, tut gut daran, Hochdeutsch zu sprechen, nicht mir und mich zu verwechseln und sich nicht mit dem Spruch "Eine gut gebratne Gans ist eine gute Gabe Gottes" und ähnlichen Äußerungen als Berliner zu outen. Über den Berliner Jargon oder, feiner formuliert, Dialekt oder Mundart sind dicke wissenschaftliche Untersuchungen und populäre Bücher geschrieben worden. Wer berlinert, galt und gilt als ungebildet, als einer aus der Unterschicht, der ohne Regeln wie alle in seinem Kiez plappert und die Regeln der deutschen Sprache bewusst oder unbewusst missachtet. Während man heute mehr oder weniger amüsiert und verständnisvoll auf Berliner Straßen und Plätzen schwäbischen, bayerischen oder norddeutsche Mundart hinnimmt, wird man einen Teufel tun, "Icke, dette kieke mal Ooren, Fleesch un Beene" und ähnliches von sich zu geben, um einen vermutlich nicht mehr gesprochenen Abzählreim zu zitieren. Das dürfen eigentlich nur Leute vom Kabarett oder in regional eingefärbten Filmen beziehungsweise Berlin-Krimis tun, und wenn das nicht gekonnt geschieht, klingt es irgendwie gekünstelt und unecht.

Einer, der mit seinen Berlin-Sprüchen berühmt wurde, war Adolf Glaßbrenner, ein anderer war Heinrich Zille, der die Sprache des Berliner Hinterhofs mit unnachahmlichen Zeichnungen vereinte. Gelegentlich taucht bei Volksfesten und Straßenumzügen der legendäre Eckensteher Nante gemeinsam mit dem in eine schlotterige Uniform gesteckten Hauptmann von Köpenick auf. Der über Gott und die Welt räsonnierende Gelegenheitsarbeiter aus der Biedermeierzeit ist das Urbild aller Berliner Originale und dazu ein Man, der nicht auf den Mund gefallen ist. Nantes Vorbild war der Berliner Dienstmann Ferdinand ("Nante") Strumpf, der an der Ecke Königstraße/Neue Friedrichstraße auf Kundschaft wartete. Im Besitz der polizeilichen Konzessionsnummer 22, war er für ein paar Silbergroschen zu Diensten, trug Gepäck von da nach dort, erledigte Botengänge und weitere Aufträge. Wenn er nichts zu tun hatte, vertrieb er seine Zeit in einer nahe gelegenen Kneipe oder trank Schnaps aus seiner Taschenflasche. Ansonsten erklärte er jedem, ob er es wollte oder nicht, was Sache ist, also was aktuell so läuft.

Der Eckensteher wurde zum Inbegriff des Urberliners, also eines Menschen mit Herz und Schnauze, der immer das letzte Wort hat. Keineswegs ein Kind von Traurigkeit und immer auf dem Quivive, nahm er die Dinge wie sie sind und machte das Beste aus ihnen. Nante war nicht der Fleißigste, aber irgendwie kam er durch. Stets schnodderige Sprüche auf der Zunge, erkannte er "keene Autorität nich an" und begegnete den Problemen der Zeit nach dem Motto "wird schon nich so schlimm werden". Wie kaum ein anderes Berliner Original, vom Hauptmann von Köpenick abgesehen, brachte es Nante der Eckensteher zu literarischem Ruhm. Mehrfach haben Berliner Autoren in der Zeit vor der Märzrevolution von 1848 und danach Lustspiele und Gedichte über ihn verfasst, und auch Karikaturisten nahmen sich seiner an. Vor allem Adolf Glaßbrenner ist es zu verdanken, dass der Dienstmann nicht vergessen ist.

In seinem Volksstück "Eckensteher Nante im Verhör" hat er ihm im allerbestem Berlinisch ein Denkmal gesetzt: "Det beste Leben hab ick doch, / ick kann mir nich beklagen, / pfeift ooch der Wind durchs Ärmelloch, / det will ick schon verdragen. / Det Morgens, wenn mir hungern tut, / ess ick ne Butterstulle, / dazu schmeckt mir der Kümmel jut / aus meine volle Pulle." Das Lied endet mit einer überraschenden Information, denn Nante hat sich im Tiergarten aufgehängt. "Schendarmen un Polizisten, / mit de Rettungsmedaille jeziert, / und andre jute Christen, / die kamen anmarschiert. / Sie schnitten ihm vom Baume, / er schlug die Oojen auf / und kam aus seinem Traume / und sprach voll Schrecken drauf: / ,Alljütijer, hab Erbarmen, / mein Jott, wat seh ick hier? / Inn Himmel sind ooch Schendarmen? / Nu is et aus mit mir."

Nantes Frühstück besteht laut Glaßbrenner aus Schnaps, danach geht er auf Tour in der Hoffnung, ein bisschen Geld zu verdienen. "Nu wer' ick mir mal die Welt ansehen, ob noch allens in Ordnung is. Himmel is da, is oben, de Erde is hier, un de Deschltlationsanstalt [Destille, H. C.] is drüben: Welt, jetzt kannste wieder losjehen! Lebenslauf, ick erwarte dir." So konnte nur einer reden, der keine familiären Verpflichtungen hat und keine hungernden Kinder ernähren muss. Das wahre Leben in der Unterschicht, zu der der Eckensteher gehörte, sah weniger lustig und konfliktfrei aus.

Es blieb am 16. Oktober 1906 einem Kassenräuber in schlottriger Gardeuniform vorbehalten, der Welt vorzuführen, wie weit preußisch-deutscher Kadavergehorsam gehen kann. Der Coup des ehemaligen Schusters Wilhelm Voigt, besser bekannt als Hauptmann von Köpenick, war in aller Munde. Das Satireblatt "Simplizissimus" schlug vor, ihn mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen, "weil es ihm auf so unnachahmliche Weise gelungen ist, den Militarismus lächerlich zu machen". Sogar Kaiser Wilhelm II. soll sich auf die Schenkel geklopft haben, als er von dem frechen Überfall auf den Bürgermeister der damals noch selbständigen Stadt Köpenick und die Stadtkasse hörte. Dem kurzzeitig festgesetzten Beamten und seinen Untergebenen indes blieb das Lachen im Halse stecken, denn sie waren auf einen verzweifelten Hochstapler reingefallen. Der Zuchthäusler hatte im kaiserlichen Deutschland kaum die Chance, ein normales, bürgerliches Leben zu führen. Er legte sich bei einem Potsdamer Trödler eine zerschlissene Hauptmannsuniform zu, dazu einen Säbel und Sporen. Mit dieser Verkleidung hätte er bei seiner Fahrt nach Berlin eigentlich auffallen müssen. Doch wer wagte es, einen Offizier scheel anzublicken und nach seinem Woher und Wohin zu fragen. Unterwegs schnappte sich der falsche Hauptmann echte Wachsoldaten und befahl ihnen, mit ihm nach Köpenick zu kommen. Im Rathaus angekommen, ließ er sich die Stadtkasse aushändigen. Doch waren nicht die erhofften zwei Millionen, sondern nur rund 4000 Mark darin. Ihren Empfang quittierte Voigt mit der Unterschrift "Hauptmann im 1. Garderegiment v. Malsam" , um dann schleunigst zu verschwinden. Ausweispapiere zu erbeuten gelang nicht, denn die lagen sicher im Meldeamt.

Voigt wurde nach ein paar Tagen dingfest gemacht, ein Gericht verurteilte den Kassenräuber zu vier Jahren Zuchthaus. Doch zeigte der Kaiser bald Großmut und amnestierte ihn. Wilhelm Voigt schlug sich danach, von der Polizei misstrauisch beobachtet, mit Auftritten auf Jahrmärkten und Tingeltangel-Tourneen durchs Leben. Durch Postkarten, die er mit "H. v. K." unterzeichnen pflegte, kam ein bisschen Geld herein. Der Überwachung überdrüssig siedelte Voigt ins Großherzogtum Luxemburg über, wo der 73-Jährige 1922, von der deutschen Öffentlichkeit kaum beachtet, starb.

Als Heinrich Zille um 1900 seine Karriere als Zeichner des Berliner "Milljöhs" startete, waren die Meinungen über diesen neuen Stern am Himmel der Humoristen geteilt. Vertreter und Nutznießer des offiziellen Kunstgeschmacks Kaiser Wilhelms II. sprachen von Abschaum und Gosse und waren mit ihrem Herrn der Meinung, Kunst müsse erheben und dürfe nicht herabziehen, weil es schon genug Elend gibt. Der als Rinnsteinkünstler gescholtene Heinrich Zille entdeckte noch im schlimmsten Dreck und Elend einen Lichtstrahl, in der dunkelsten Hinterhofecke eine mickrige Blume. Allerdings gingen seine Bilder nicht so weit, die Herrschaftsverhältnisse und insbesondere das autoritäre Gehabe des Kaisers offensiv anzugreifen und nach Alternativen zu rufen. Das taten andere mit spitzer Feder und scharfer Zunge - und handelten sich Verfahren wegen Majestätsbeleidigung und Landesverrat ein (siehe Beitrag auf dieser Internetseite/Geschichte). Selbst wenn Heinrich Zille eine Selbstmörderin zeichnete, die mit ihrem Kind ins Wasser springen will und von Passanten von diesem letzten Schritt abgehalten wird, lautet der Bildtext nur "Des Lebens satt", oder wenn er einen aus dem vierten Stock gesprungenen Mann in einer Blutlache zeigt, war das für ihn kein Grund, nach der Revolution zu rufen. Auch der Invalide, der mit nur einem Bein und zwei Krücken aus dem Krieg kommt, ist für Zille kein Grund, das unsinnige Abschlachten anzuklagen. "Nun Bruder nimm den Bettelsack Soldat bis Du gewest", kommentiert der Künstler.

Irdischen und alkoholischen Freuden nicht abgeneigt, war Zille ein gern gesehener Gast in Berliner Kneipen und Destillen, wo er vor sich hin im Fuselrauch dösende Familienväter, dicke Mütter und ihre stets bläkenden Kinder mit rachitisch-krummen Beinen auf einzigartige Weise zeichnete. Und dann diese Szenen in den Schrebergärten, beim Picknick im Grünen oder an überfüllten Volksbädern! Oder die armseligen Typen, die auf dem eisigkalten Weihmachtsmarkt Selbstgebasteltes verkaufen wollen oder sich an wunderbar erleuchteten Schaufenstern die Nasen platt drücken und genau wissen, dass sie von all den Herrlichkeiten nichts bekommen werden. Das ganze Gegenteil dieser lärmenden, mal melancholischen, mal beschwingten Alltagszenen sind die Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen, die dem dunklen, geheimnisvollen Berlin gewidmet sind. Zille bekam Ärger mit der Zensur, als er sehr drastisch und detailfreudig schilderte, wie "Schlafmeechens" Sex mit "scharfen Jungs" in Hinterstuben haben, und das nicht nur im einfachen Paarbetrieb, sondern gemeinsam mit mehreren Leuten.

Als Heinrich Zille am 9. August 1929 einundsiebzigjährig starb, folgten unzählige Menschen dem Trauerzug bis hinaus auf den Stahnsdorfer Waldfriedhof. "Pinselheinrich" war eine Legende geworden, ihm wurden ehrende Nachrufe gewidmet. Er ist bis heute populär, auch wenn sich die Lebens-, Arbeits- und Wohnverhältnisse, die er so unnachahmlich aufs Korn genommen hatte, zum Glück grundsätzlich geändert haben. Seine akademisch, heldisch und historisierend malenden Widersacher hingegen sind zumeist vergessen, und ihre Werke verstauben in Museumsdepots. "Zille, du warts ein jrossa Meesta; Du hast jesacht, wies is", schrieb Kurt Tucholsky, und Käthe Kollwitz fasste ihr Urteil in folgenden Worten zusammen: "Ein paar Linien, ein paar Striche, ein wenig Farbe mitunter - und es sind Meisterwerke". Aus dem Plan, in Berlin ein dem Zeichner der kleinen Leute, der Huren und Luden, der Schlummermütter, Kneipiers, Pferdeschlächter, Hinterhofjongleure, Rummelboxer, der Kindermädchen und kalten Mamsells gewidmetes eigenes Museum einzurichten, wurde zu Zilles Lebzeiten und danach nichts. In der Nazizeit waren seine dem völkischen Herrenmenschenideal widersprechenen Typen nicht gefragt, weil sie nicht deutsch und kernig genug waren, und in DDR-Zeiten hat man den wenig klassenkämpferischen Duktus seiner Bilder bemängelt, sie aber gesammelt und publiziert. Erst 2002 konnte im Berliner Nikolaiviertel ein eigenes Zille-Museum eröffnet werden.

Literaturtipp: Helmut Caspar: Berliner Jeschichten - Geschichte Berlins, edition Bodoni 2015, 273 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-940781-58-1

(Eintrag vom 23. 4. 2016)

Zurück zur Themenübersicht "Berlin und das Land Brandenburg"