Platte ja, Denkmalschutz wenn es passt

Der miserable Zustand der Altstädte trieb im Herbst 1989 viele DDR-Bewohner auf die Straße

Mit dem Wiederaufbau der Dresdner Semperoper und des Schauspielhauses am Berliner Gendarmenmarkt sowie anderer prominenter Bau- und Kunstdenkmale konnte die DDR auch international punkten.

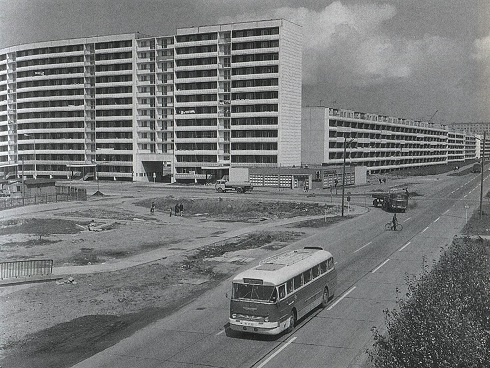

Statt die vom Zweiten Weltkrieg verschonte Altstadt von Halle an der Saale in Ordnung zu halten, wurden an der Peripherie in Halle-Neustadt seelenlose Plattenbausiedlungen errichtet.

Wer so miserabel im Berliner Scheunenviertel und in anderen Orten quer durch die DDR hausen musste, dürfte für die "Sieghaftigkeit des Sozialismus" kaum zu begeistern gewesen sein.

Da in den sechziger Jahren die Kriegsruine der Nikolaikirche nicht abgerissen wurde, wie es manche SED-Funktionäre wollten, konnte das Gotteshaus zur Siebenhundertjahrfeier Berlins 1987 nach alten Plänen originalgetreu als Stadtmuseum aufgebaut werden.

Nach alten Plänen und Bildern wurde in Potsdam das in der Ulbricht-Zeit abgerissene Stadtschloss der preußischen Könige wieder aufgebaut. Es ist heute Sitz des Brandenburgischen Landtages. (Fotos/Repros: Caspar)

Nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg lagen zahlreiche deutsche Städte in Schutt und Asche. Eine intakte Wohnung zu haben, war für viele Menschen ein kaum zu erfüllender Traum. Zahllose Familien hausten auf engem Raum ohne sanitären Komfort und suchten verzweifelt nach einer besseren Bleibe. Das durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und durch mangelnde Pflege der Bausubstanz verschärfte Wohnungselend glich oft den von Heinrich Zille gezeichneten Verhältnissen. Während auf der Berliner Stalinallee, der späteren Karl-Marx-Allee, werbewirksam und prestigeträchtig so genannte Arbeiterpaläste in die Höhe schossen, ließ die Bautätigkeit in den anderen Städten zu wünschen übrig. In den frühen 1950-er Jahren reimte die Ostberliner Zeitschrift "Zeit im Bild" treffend: "Wen Gott auf dieser Welt verdammt, / Den schickt er auf das Wohnungsamt, / Doch eine Wohnung kriegt er ganz bestimmt, / Wenn Gott ihn wieder zu sich nimmt; / Drum prüfe, wer sich ewig bindet, / Ob er auch wirklich eine Wohnung findet."

SED-Chef Erich Honecker versprach auf dem VIII. Parteitag 1971, die außerordentlich angespannte Wohnungsfrage durch Schaffung von zwei Millionen Neubauwohnungen zu lösen. Im Rahmen der von ihm ausgerufenen Hauptaufgabe wurden in Berlin und zahlreichen anderen Städten sowie an deren Peripherie neue Siedlungen in Plattenbauweise aus dem Boden gestampft. Für viele DDR-Bewohner bedeutete der Einzug in die industriell vorgefertigten und schnell in die Höhe gezogenen Häuser mit zehn, zwölf und mehr Etagen einen großen Sprung nach vorn. Manche ließen sich eine Einweisung in die so genannte Platte sogar hohe Bestechungsgelder an Mitarbeiter der Wohnungsämter kosten. Die neuen Wohnungen waren in der Regel zwar klein, doch hatten sie Fernheizung und fließend warmes Wasser. In der Regel konnte man sein Auto, wen man eines besaß, gleich vor dem Haus abstellen. Dass man in einer Art sozialistischem Getto wohnte und gut beobachtet werden konnte, nahm man in Kauf. Wichtig waren gute Verkehrsanbindungen sowie Kaufhallen, Kindergärten und Schulen gleich um die Ecke. Außerdem waren die Neubaumieten erschwinglich, und wer sie nicht bezahlen konnte, erhielt Zuschüsse. Erst nach dem Ende der DDR büßten die Plattenbauten ihr Renommee ein, und viele Bewohner, die sich dort wohnlich eingerichtet hatten, suchten das Weite, zogen in renovierte Altbauten oder nach draußen in Einfamlienhäuser. Bei der Kritik an der DDR-"Platte" wird oft übersehen, dass solche Hochhaussiedlungen auch im Westen für sozial Schwache errichtet wurden, also keine Erfindung des Arbeiter-und-Bauern-Staates waren.

KWV - Kann weiter verfallen

Dem massenhaften Neubau zumeist auf der sprichwörtlichen grünen Wiese stand der Verfall der Bausubstanz in unzähligen Städten entgegen. Viele Häuser unterstanden der Kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV) und befanden sich unter staatlicher Kontrolle. Die künstlich niedrig gehaltenen Mieten ließen kaum Reparaturen zu, der Verfall der Altbausubstanz schritt rasant voran, und es war keine Rettung in Sicht. Daher bürgerte sich für die Abkürzung KWV der spöttische Satz "Kann weiter verfallen" ein. Die hoffnungslose Lage war bei Häusern ähnlich, die in Privatbesitz verblieben waren, denn auch für sie waren angesichts der künstlich niedrig gehaltenen Mieten kaum Geld und Baumaterial vorhanden, um ihren Zustand zu verbessern. Erst nach der Wiedervereinigung 1990 verbesserte sich die Lage dank milliardenschwerer Förderprogramme. Zahlreiche heruntergewirtschaftete Gebäude kamen wieder an ihre ursprünglichen Eigentümer zurück und wurden mit erheblichem Einsatz an Eigenmitteln saniert.

Die Pflege des kulturellen Erbes war eine von vielen Parolen, die zu Jubiläen und Jahrestagen, bei der Ehrung bedeutender Persönlichkeiten und andern Gelegenheiten laut und vernehmlich propagiert wurde. Doch war es vielfach mit konkreten Maßnahmen nicht weit her. Statt die maroden Altstädte oder Wohnquartiere in einen ordentlichen Zustand zu versetzen und wohnlich zu machen, setzte die SED- und Staatsführung auf den Bau von Trabantensiedlungen am Rand der Städte und machte den Plattenbau zum Nonplusultra. Erich Honecker ließ sich in Berlin-Marzahn in einer Neubauwohnung als besorgter Landesvater feiern, um sich gleich darauf in die Politbürosiedlung Wandlitz kutschieren zu lassen, wo er von den Sorgen und Nöten seiner Untertanen nichts mitbekam.

Wer in die "Platte" zog, war alle Sorgen los. Die wenigsten Bewohner dieser Siedlungen werden sich in ihre alten Wohnungen mit Ofenheizung und löchrigen Dächern zurück gesehnt haben, und manche waren der Partei und dem Staat aus tiefem Herzen dankbar, dass sie es möglich machten, in eine Neubauwohnung zu ziehen. Allerdings war die Parole "Warm und satt" nicht alles, viele DDR-Bewohner sahen mit wachsender Wut, wie ihr Land ungeachtet schöner Parolen vor die Hunde kommt und wie ihre Heimat da und dort zu einem Müllhaufen verkommt. Viele Bürgerrechtler und Teilnehmer von Montagsdemonstrationen und anderen ungenehmigten Zusammenkünften gingen auch deshalb im Herbst 1989 auf die Straße, weil sie eine "Wende" auch in der Baupolitik wünschten und dem Abriss von ganzen Stadtquartieren Einhalt gebieten wollten.

Wo es politisch oder wirtschaftlich opportun war, wo die DDR durch schön restaurierte, gar "in alter Schönheit" wieder aufgebaute Bau- und Kunstdenkmäler und ganze Ensembles glänzen konnte, wurden sie gepflegt und bekamen mediale Aufmerksamkeit. Erwähnt seien im Zusammenhang mit der Siebenhundertjahrfeier Berlins der Wiederaufbau von Schinkels Schauspielhaus sowie des Deutschen und des Französischen Doms auf dem Gendarmenmark sowie der in den sechziger Jahren noch zum Abriss bestimmten Nikolaikirche im gleichnamigen Viertel und des daneben gelegenen Ephraimpalais. Ferner wurden damals auch die Dresdner Semperoper mit viel Liebe zum Detail und der Neubrandenburger Marienkirche und ihre Umwandlung in ein Konzerthaus und manch anderes bedeutendes Bau- und Kunstdenkmal vor dem Verschwinden im Orkus der Geschichte bewahrt. Viel Pflege hat man der Wartburg, den Potsdamer Schlösser und Gärten und anderen auch für das touristische Image bedeutsame Bauten angedeihen lassen.

Traue keiner Rasenfläche, sie könnte einen alten Keller bedecken

Auf der anderen Seite wurden auf Weisung des damaligen Machthabers Walter Ulbricht das Potsdamer Stadtschloss und die Garnisonkirche, ab er auch die Sophienkirche in Dresden und die Nikolaikirche in Leipzig aus ideologischen Gründen dem Erdboden gleichgemacht, weil man den Platz für Aufmärsche und neue städtebauliche Planungen brauchte. Das Potsdamer Stadtschloss hat inzwischen als Brandenburgischer Landtag seine Wiedergeburt erlebt, das 1950 abgerissene Berliner Stadtschloss wird 2019 als Humboldt Forum mit der barocken Außenhaut und einem modernen Innenleben eröffnet.

Wo aber bei ihr praktischer Nutzen fraglich war, hat man sie verfallen lassen, Denkmalschutz hin, Denkmalschutz her. Abrisse von Altstadtbereichen gab es in Stralsund und Greifswald, Brandenburg an der Havel, Erfurt, Gotha und vielen anderen Städten. Die vom Krieg verschonte Stadt Halle an der Saale büßte durch Leerstand und mangelhafter Pflege viel Altbausubstanz ein. Auf der anderen Seite wurde die leidige Wohnungsfrage durch die Plattenbauten in Halle-Neustadt gelöst. In der DDR galt der Spruch "Traue keiner Rasenfläche, sie könnte einen alten Keller bedecken, und das Haus muss nicht im Krieg zerbombt worden sein."

Manche Objekte wurden, um ihren Abriss zu rechtfertigen, von der Zentralen Denkmalliste der DDR und den anderen Listen gestrichen. Die Zentrale Denkmalliste war ein wichtiges Arbeitsinstrumentfür alle diejenigen, die mit Denkmalschutz und Denkmalpflege, aber auch mit Museumswesen und Altbauten zu tun hatten. Im Jahre 1975 anlässlich des Internationalen Jahrs der Denkmalpflege veröffentlicht und danach aktualisiert, enthielt die Liste die wichtigsten unter Denkmalschutz stehenden Einzelbauten und Ensembles im Lande, ferner Zeugnisse der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung sowie der Kunst-, Kultur- und Technikgeschichte. Objekten der Zentralen Denkmalliste wurden mehr und weniger gut und umständlich Baukapazitäten und Arbeitskräfte sowie finanzielle Hilfen zugewiesen als solchen, die "nur" auf den Bezirks- und Kreisdenkmallisten standen, von denen abgesehen, die nirgendwo vermerkt wurden, aber ebenfalls Schutz und Zuwendung benötigten.

Die Faust in der Hosentasche

Die dem Ministerium für Kultur unterstehende staatliche Denkmalpflege mit fünf Arbeitsstellen quer durch die DDR und der Zentrale in der Ostberliner Brüderstraße 13 wurde zwar, wenn es den führenden Genossen gefiel, freundlich behandelt. Aber wenn es darauf ankam, die zusammenbrechenden Altstädte und einzelne gefährdete Bauwerke, Parks, Fabrikhallen und andere zum kulturellen Erbe des Landes gehörende Objekte zu retten und wenn sie keine politisch-ideologische Priorität besaßen, konnte auch die Konservatoren nichts ausrichten und musste der Vernichtung wertvollen Kultur- und Architekturerbes quasi mit der Faust in der Hosentasche zuschauen. Erst die Wende 1989/90, in der auch nach der Rettung der häufig mit einem weiß-blauen Schild gezeichneten historischen Bauten gerufen wurde, bekamen sie eine Lebenschance. So wurden nicht, wie geplant, das Holländische Viertel in Potsdam bis auf einige markante Eckbauten abgerissen und durch "angepasste" Plattenbauten ersetzt. Das berühmte Bauensemble aus der Zeit des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelms I. blieb in seinem erbarmungswürdigen Zustand und wurde danach mit großem Aufwand zu einem vorzeigbaren, allerdings auch teuren Beispiel städtebaulicher Denkmalpflege herausgeputzt. Auch viele andere Altstadtquartiere erlebten diesen Jungbrunnen.

In der DDR die Defizite bei der Pflege des kulturellen Erbes und die zusammenbrechenden Altstädte zu sprechen oder darüber zu publizieren, war nahezu unmöglich und hatte bei denen, sich das trauten, schwere Konsequenzen bis hin zur Entlassung aus dem Beruf und Gefängnishaft zur Folge. Intern wurden die Probleme bei den Denkmalpflegern, Architekten, Bauleuten und Stadtplanern diskutiert, aber sie mussten es dabei belassen und konnten erst nach dem Ende des SED-Staates offen über die Defizite und verpassten Chancen sprechen. Ende Oktober 1989, als das Ende der SED-Herrschaft schon abzusehen war, fassten sich Architekten, bildende Künstler und Denkmalpfleger ein Herz und forderten "neue Konzeptionen des Städtebaus ebenso wie eine umfassende Reform des Bauwesens" (siehe Berliner Zeitung vom 31. 10. 1989).

Niemals zuvor hätte es ein Verband, eine einzelne Person gewagt, öffentlich auf die jahrzehntelange Vernachlässigung der innerstädtischen Bausubstanz hinzuweisen und die Baupolitik "kurzfristig auf die Erhaltung des wertvollen städtebaulichen Erbes einzustellen und das Potential der Architekten und bildenden Künstler besser für neue kreative Lösungen zu erschließen." Gefordert wurde auch, die örtlichen Volksvertretungen und Räte für dieses Ziel zu befähigen und mit Sachkompetenz auszustatten. Eins solche Resolution war damals mutig, denn noch hatte die SED das Heft in der Hand, und die Genossen waren an der Macht, die für das Dilemma in den alten Städten verantwortlich waren. Viele führende Denkmalpfleger und Verbandsfunktionäre waren selber SED-Mitglieder und hatten Mühe, sich von ihrem ideologischen Korsett zu trennen.

Ruinen schaffen ohne Waffen

Regelmäßig wurden in der DDR Hausgemeinschaften und Arbeitskollektive, wie man sagte, zu Einsätzen meist am Wochenende aufgerufen, um Straßen und Plätze zu säubern sowie Vorgärten und Parkanlagen zu pflegen. Vorbilder für die Kampagne stammen, wie sollte es anders sein, aus der Sowjetunion. Dort hatte sich nach der Oktoberrevolution 1917 der Subbotnik eingebürgert, also der Sonnabend, an dem mehr oder weniger freiwillige Sonderschichten mit dem Ziel veranstaltet wurden, die Planziele zu schaffen oder gar zu überbieten. Freiwillige, unbezahlte Sonderleistungen sind an sich nicht zu tadeln, die gibt es überall und auch heute im vereinigten Deutschland. Was viele DDR-Bewohner aber auf die Palme brachte, war der politische Druck von oben, sich ohne Wenn und Aber an dieser gesellschaftlichen Arbeit, so der damalige Jargon, zu beteiligen. Wie oft musste man ansehen, dass mühsam in Ordnung gebrachte Grünanlagen wieder verwahrlosten, weil die Hilfe nur einmalig war und sich anschließend keiner mehr um die hergerichteten Erholungsflächen kümmerte. Und wen brachte es nicht in Rage, wenn sich zeigte, wie Städte und Dörfer mangels Investitionen und Baumaterialien regelrecht vergammelten, ja wie selbst wertvolle Baudenkmale sich selbst überlassen wurden und zusammenstürzten, weil ihnen nicht kontinuierliche Hilfe nach dem inoffiziellen Slogan "Ruinen schaffen ohne Waffen" verweigert wurde. Dies anzusehen ließ viele Menschen resignieren, und wenn sie es sich leisten konnten, winkten sie bei Aufrufen, sich an der Bewegung "Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach mit!" ab, arbeiteten lieber im eigenen Garten oder fuhren ins Grüne. Wer sich ausschloss bekam eine nachteilige Beurteilung, und die spielte bei Entscheidungen über Westreisen oder bei Disziplinar- und Strafsachen eine Rolle.

Die Mach-mit-Bewegung wurde von der SED, den staatlichen Organen und gesellschaftlichen Kräften, etwa dem Kulturbund der DDR, organisiert und überwacht. Nicht gewollt war, dass sich unter ihrem Dach Menschen zusammenfinden, die in Sorge um die Umwelt und aus Liebe zu historischen Bauten das Heft selber in die Hand nehmen. Das wäre denn doch zu weit gegangen und hätte den Machtanspruch der SED infrage gestellt. Dass die Kampagne eigentlich nur kosmetische Effekte hatte und keine grundsätzlichen Verbesserungen des Zustands der Städte, Dörfer und Regionen bewirkte, hat viele DDR-Bewohner verbittert. Deshalb standen bei den Protestveranstaltungen im Herbst 1989 Forderungen nach einer Wende im Vordergrund, die diesen Namen wirklich verdient.

9. September 2017

Zurück zur Themenübersicht "Geschichte, Zeitgeschichte, Ausstellungen"