Falsche Geldscheine? Nicht mit mir!

Der Berliner Holzschneider Friedrich Wilhelm Gubitz wies nach 1806 Zumutungen der französischen Besatzer mutig zurück

Nach dem Einzug Kaiser Napoleons I. durch das Brandenburger Tor brachen für die Berliner und ganz Preußen schwere Zeiten an, derweil die Besatzer glänzende Paraden veranstalteten.

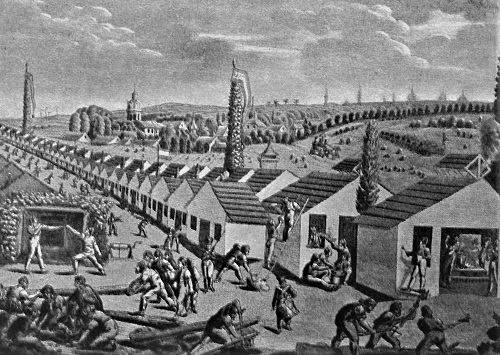

Die Grafik zeigt das Lager, in dem französische Soldaten außerhalb Berlins lebten. Wer dort nicht unterkam, den mussten die Berliner zähneknirschend bei sich aufnehmen.

Der Holzschneider, Professor an der Berliner Kunstakademie, Schriftsteller und Theaterkritiker Friedrich Wilhelm Gubitz legte sich mit den französischen Besatzern an, indem der deren Zumutung, preußische Geldscheine zu fälschen, zurückwies. Eine lange Verbindungsstraße im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg zwischen Grellstraße und Ostseestraße trägt seinen Namen. Auf der wohl nach dem Rückzug der Grande Armée aus dem eisigen Russland geschaffenen englischen Karikatur knipst ein russischer Kosak hocherfreut dem "Boney" genannten Kaiser Napoleon I. das Lebenslicht aus.

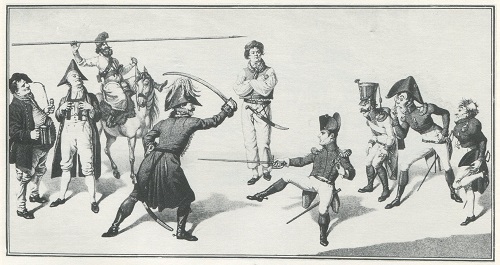

Kein Geringerer als der berühmte Bildhauer und Grafiker Johann Gottfried Schadow schuf während der französischen Besatzungszeit und in den Befreiungskriegen einige gegen Napoleon I. und seine Entourage gerichtete Karikaturen. Auf dieser schlägt Feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher mit einem großen Säbel auf den Kaiser ein, amüsiert beobachtet von Deutschen und Russen und entsetzt von französischen Soldaten und Beamten.

Die Medaille von 1813 feiert die vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. und dem russischen Zaren Alexander I. "im Vertrauen auf Gott" geschlossene Waffenbrüderschaft.

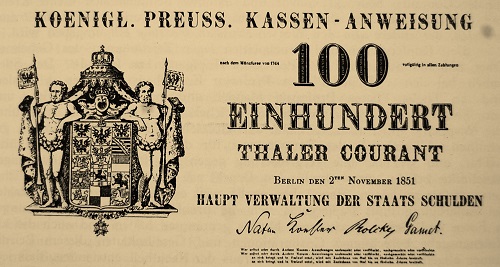

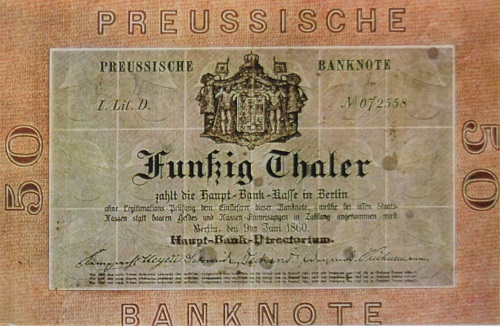

Es dauerte noch viele Jahre, bis man in Preußen und anderen Ländern anerkannt hatte, dass Papergeld kein Teufelszeug ist, sondern manche Vorteile hat. Unbedingt musste das einfache Design verbessert und fälschungssicher gemacht werden. Auch wenn in winziger Schrift erklärt wird, dass das Fälschen der Banknoten schwer bestraft wird, gab und gibt es immer wieder den Versuch, sich durch illegale Nachdrucke Gewinn zu verschaffen. (Fotos/Repros: Caspar)

Man musste schon viel Mut aufbringen, sich als Untertan des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. den Zumutungen der siegreichen Franzosen zu entziehen, die am 27. Oktober 1806 nach der Schlacht von Jena und Auerstedt mit Kaiser Napoleon I. an der Spitze seiner Garden durch das Brandenburger Tor in Berlin einzogen. Mit Blick auf den um sein Leben bangenden, in den hintersten Winkel seines Landes geflohenen König spotteten die Berliner "Unser Dämel ist in Memel". Viele Bewohner der Haupt- und Residenzstadt schauten dem Spektakel schweigend und ängstlich zu, oft mit der geballten Faust in der Tasche. Andere riefen "Vive l'Empereur" und schlugen sich, Vorteile witternd oder weil sie den altpreußischen Staat satt hatten, auf die Seite der Eroberer. Stadtkommandant Graf von der Schulenburg hatte am 18. Oktober den Berlinern zwar geboten, Ruhe als erste Bürgerpflicht zu bewahren, doch ergriff auch er alsbald die Flucht.

Der Bildhauer Johann Gottfried Schadow und viele andere Berliner mussten Ende 1806 zusehen, wie Kaiser Napoleon I. die Demontage der Quadriga auf dem Brandenburger Tor befahl. Die die Besatzer ignorierten die inständigen Bitten des Schöpfers des von der Friedensgöttin Eirene geführten Vierergespanns, auf den Abbau zu verzichten, weil dieser der empfindlichen Kupfertreibarbeit schade. In Paris wollte Napoleon I., die Trophäe auf einem Triumphbogen stellen, kam aber nicht dazu. Erst nach seiner Niederlage im Oktober 1813 in der Völkerschlacht von Leipzig sowie dem Einmarsch der Verbündeten in Paris 1814 konnte der Torschmuck wieder die Heimreise antreten. Die Rückkehr im Frühjahr 1814 gestaltete sich zu einem einzigartigen Triumphzug.

Wer fliehen konte, der suchte das Weite

Der Schriftsteller Adolf Streckfuß zitiert in seinem Buch "500 Jahre Berliner Geschichte. Vom Fischerdorf zur Weltstadt. Geschichte und Sage. In gekürzter Darstellung und bis in die neueste Zeit fortgeführt von Dr. Leo Fernbach" (Berlin 1900) einen Augenzeugen mit den Worten, alle seien von Furcht und Angst eingenommen gewesen wie kurz vorher von Freude, womit nur die Siegeszuversicht vor der preußischen Niederlage gemeint sein konnte. "Berlin sah einem Bienenkorbe ähnlich, der im Schwärmen begriffen ist. Alles, was reich und vornehm war, die hohen Offizianten, Kapitalisten, der Adel, eilten mit ihren Schätzen über Hals und Kopf nach Stettin, Küstrin oder Schlesien. Vom Lande aber flüchteten die Bauern mit ihren Betten und Kisten nach Berlin herein. […] Zuletzt war kein Pferd und kein Esel mehr in Berlin zu haben, um fortzukommen, und die Zurückgebliebenen waren in der festen Ueberzeugung, die Franzosen, die am 17. Oktober noch bei Halle bataillierten [kämpften, H. C.], würden am 18. in Berlin eintreffen." Man hat errechnet, dass an die 10 000 Hauptstädter das Weite suchten. Die blieben oder bleiben mussten, weil es ihre wirtschaftliche Lage nicht anders zuließ, litten unter Hunger und Krankheiten. Selbst "bessere Kreise" mussten sich schon bald an Volksküchen anstellen, um etwas Nahrung zu ergattern.

Es dauerte nach der Schlacht von Jena und Auerstedt noch zehn Tage, bis die neuen Herren in der Hauptstadt waren. Kaiser Napoleon, der im Potsdamer Stadtschloss Station gemacht und in der Garnisonkirche am Grab Friedrichs II., des Großen, nachdenklich gesagt hatte, wenn "der" noch wäre, stünde er nicht hier, schwang sich aufs Pferd und besetzte mit klingendem Spiel das einst so stolze Zentrum des Hohenzollernstaates und nahm im Stadtschloss Quartier. Von Beruhigung konnte bei jenem triumphalen Einmarsch durch das Brandenburger Tor nicht die Rede sein, auch nicht angesichts der glänzenden Paraden, die der Kaiser im Lustgarten abhielt. "Kein Preußen konnte diese Dinge mit ansehen, ohne sich schmerzlich bewegt zu fühlen", schrieb der Geograph und Historiker Karl Friedrich von Klöden in seinen Jugenderinnerungen. Der altpreußische Staat lag in Trümmern, und sein König musste damit rechnen, dass er Krone und Land verliert. Beispiele dafür, dass Monarchien von der Landkarte gestrichen und deren Oberhäupter gefangen genommen oder degradiert werden, gab es bereits. In zeitgenössischen Berichten heißt es, bei den Staatsbeamten und in der Armee habe heillose Verwirrung geherrscht, und die Menschen auf der Straße hätten heiße Tränen vergossen und seien in Wehklagen ausgebrochen.

Viele Berliner fügten sich in ihr Schicksal, manche fühlten Erleichterung angesichts der aufgehen "französischen Sonne" und setzten große Erwartungen in die angekündigten Umwälzungen. Angeblich soll Napoleon gesagt haben, er wolle "diese preußischen Junker" so klein machen, "dass sie ihr Brot auf den Straßen erbetteln müssen". Das kam jenen entgegen, die unter der von Friedrich dem Großen und seinen Nachfolgern geprägten Adelsherrschaft litten und sich ihretwegen nicht entfalten konnten. Es gab natürlich auch Wendehälse, Opportunisten, Kollaborateure und Konjunkturritter, die sich in Erwartung handfester Vorteile den Franzosen andienten.

Napoleon I. Verfügte 1806 die Kontinentalsperre

Nach seinem Einzug in das Berliner Schloss dekretierte Ende 1806 Napoleon I. die gegen seinen Erzfeind, den König von England und sein Reich, gerichtete Kontinentalsperre. Nachdem die Invasion der britischen Insel nicht gelungen war, versuchte der Kaiser der Franzosen, dem Erzfeind England durch wirtschaftspolitische Maßnahmen und Sperrung der über die Nord- und Ostsee verlaufenden Verbindungswege Schaden zuzufügen. Der Wirtschaftskrieg hatte für deutsche, englische und weitere Hafenstädte sowie Kaufleute und Produzenten verheerende Wirkungen. In den von Frankreich erst besetzten, dann in Departements umgewandelten Gebieten wurde alles beschlagnahmt, was irgendwie britisch roch, und wer mit ihnen erwischt wurde, hatte schwere Strafen zu erwarten.

Der Kaiser beließ es nicht bei seinem Dekret, sondern weitete in den folgenden Jahren die Kontinentalsperre auf die neutrale Schifffahrt aus und ließ ab 1810 einen fünfzigprozentigen Zoll auf sämtliche Importprodukte erheben, wobei ihre Herkunft gleichgültig war. Die französischen Zwangsmaßnahmen fügten der britischen Wirtschaft keinen entscheidenden Schaden zu. Sie erschloss sich neue Absatzmärkte insbesondere in Nordamerika. Schweren Schaden erlitt hingegen die kontinentale Wirtschaft, vor allem in Frankreich selbst und seinen Vasallenstaaten. Lediglich profitierte die deutsche Textilindustrie im französisch besetzten Preußen und auch in Sachsen von der Ausschaltung der britischen Konkurrenz. Im Schatten der Kontinentalsperre entwickelte sich der Schmuggel zu ungekannter Größe, denn die Überwachung der Häfen und Küsten war nicht lückenlos und konnte es auch nicht sein. Um heimliche Verbindungslinien zu unterbrechen, nahm Napoleon die ganze Nordseeküste "unter seine Aufsicht". Er annektierte die Gebiete an den Mündungen der Ems, Weser und Elbe sowie die Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck sowie verschiedene norddeutsche Fürstentümer, die erst im Laufe der Befreiungskriege von 1813 bis 1815 das französische Joch abschütteln konnten. Überall brach der Handel mit Holz und Getreide zusammen, was zur Verarmung und zu sozialen Unruhen führte. An den Folgen von Ausbeutung und Unterdrückung hatten die betroffenen Städte und Territorien noch jahrzehntelang zu leiden.

Schmachvolle Kriecherei aller Stände

Den Berlinern, und nicht nur ihnen, standen schwere Zeit bevor. Sie mussten nach einem Befehl des neuen Kommandanten General Pierre Augustin Hullin (Hulin) den Besatzern ihre Lebensmittelvorräte melden. Wer das nicht tat und von Denunzianten angezeigt wurde, hatte mit hohen Strafen zu rechnen. Überhaupt müssen die Franzosen von Spitzeln geradezu überschwemmt worden sein, wenn man den Erzählungen von Streckfuß folgt. Überall habe es Leute gegeben, die sich den neuen Herren andienten. "Unter den Schriftstellern gab es solche, die sich bisher als die besten Patrioten gezeigt hatten, jetzt aber vor den Siegern schweifwedelten. […] Die schmachvolle Kriecherei der Berliner aller Stände war so groß, dass Napoleon einst kopfschüttelnd sagte, er wisse nicht, ob er sich über das, was er in Berlin sehe und höre, freuen oder schämen sollte." Ungeachtet mancher Anbiederungsversuche mussten die Berliner kräftig in die Tasche greifen und hohe Kontributionen an die Besatzer zahlen. Hauseigentümer und Wohnungsmieter litten unter Einquartierungen, sie mussten ihre "Gäste" mit Dingen bewirten, die bisher auf Berliner Tischen und Tafeln noch nie zu sehen waren. Wem es bisher gut gegangen war, geriet in finanzielle Klemmen, weil auch die vor dem Krieg ausgegebenen Tresor- oder Schatzscheine mit dem königlich-preußischen Staatswappen und den Unterschriften der Minister von Schulenburg und vom Stein rapide im Wert sanken und gutes altes Silbergeld und solches aus Gold praktisch aus der Öffentlichkeit verschwand. Wer bares Geld brauchte, um sich und seine Familie über Wasser zu halten, musste die gedruckten Talerscheine weit unter ihrem Wert gegen Münzen eintauschen. Armut und Not hätten sich überall breit gemacht, schreibt Streckfuß, doch dies sei ein Glück für unsere Stadt gewesen, "denn die materielle Not hatte eine geistige Erhebung unseres Volkes zur Folge."

Einer, der auf Lockangebote der Besatzer nicht einging, war der mit der Herstellung von Geldscheinen befasste Berliner Holzschneider Friedrich Wilhelm Gubitz. Die Auforderung, den Franzosen bei der Fälschung preußischer Tresorscheine zu helfen, geschah, Gubitz eigenen Worten zufolge, mit dem Hinweis eines französischen Ministers, die preußischen Behörden hätten "fünfzehn Millionen Taler bürgerliches Eigentum mitgenommen, und es sei notwendig, zur Schadloshaltung der Beteiligten und zum Vorteil des Geldflusses die Tresorscheine auf das widerrechtlich Entführte in solcher Summe zu vermehren, wobei ich als ,Fabricateur' möglichst rasch beförderlich sein sollte." Es sei unbedingt notwendig, diese Summe dem Handelsverkehr wieder zuzuwenden, und dafür werde er, Gubitz, gebraucht.

Einschüchternde Drohungen

Sich den Besatzern zu verweigern war mutig und angesichts manch anderer Berliner auch nicht zu erwarten, die mit diesen kollaborierten. Wie Gubitz zumute war, lässt sich nur ahnen, die Franzosen jedenfalls zeigten ihm die Klauen. Doch der innovative Grafiker ließ sich durch "einschüchternde Drohungen" nicht beeindrucken und wies auch 20 000 Taler Fälscherlohn zurück. Da er sich nicht locken ließ, wurde er wegen angeblicher Beleidigung des französischen Kaisers kurzzeitig eingesperrt. Besonders mag die Besatzer geärgert haben, dass der listige Künstler ihnen einen Ausweg nannte, die Tresorscheine doch in England nachmachen zu lassen, was aber war wegen der 1806 von Napoleon I. dekretierte Kontinentalsperre ganz und gar unrealistisch, ja eine große Unverschämtheit von Gubitz' Seiten war, schnitt doch die kaiserliche Verordnung, wie jeder wusste, jedwede Beziehungen zwischen England und dem Rest des europäischen Kontinents ab oder sollte es wenigstens tun. Die "schnelle Abweisung des frechen Antrags" der Franzosen, hatte für Gubitz keine ernsthaften Folgen. Der mutige Künstler kam mit einem "mäßigen Verweis" durch den französischen Gouverneur Hullin davon und wurde sogar von diesem zu einem Essen eingeladen.

Der später als Journalist und Schriftsteller tätige Grafiker berichtete über diese Episode in seinen 1868 veröffentlichten Memoiren eher am Rande. Danach erklärte er den Besatzern, alles, was zur Beschaffung der Tresorscheine notwendig war, sei an die "bezügliche Regierungsbehörde", also den preußischen Staat, abgeliefert. Worauf er aufgefordert wurde, die "Nachahmlichkeit" der Tresorscheine unter Beweis zu stellen. "Nun blieb mir nur übrig, unumwunden auszusprechen: erstens wäre doch eine Nachahmung an sich sehr zeitraubend, zweitens müsse ich entschieden verweigern, bei einem verbrecherischen Geschäft Mithelfer zu werden."

Verleger und Theaterkritiker

Friedrich Wilhelm Gubitz hatte sein Handwerk von der Pieke auf gelernt. Der Sohn des Schriftsetzers Johann Christoph Gubitz sollte eigentlich Theologe werden, doch zog es den jungen Mann zur Kunst. Mit seinen Holzschnitten belebte er eine alte, von Dürer, Cranach und anderen Künstlern zur Vollendung geführten Technik so gut, dass man ihn bereits mit 19 Jahren als Professor an die Berliner Kunstakademie berief. Wäre er auf das Ansinnen eingegangen, hätte er zwar einen kurzen Vorteil gehabt, doch hätte die preußische Justiz irgendwann über ihn als Kollaborateur und Geldfälscher unbarmherzig verurteilt. Da er sich aber auf deren Ansinnen nicht einließ, konnte er, als die Zeiten wieder günstiger waren, an die Vervollkommnung des Holzschnittes und die Herstellung von farbigen Drucken gehen. Als Verleger und Publizist tätig, war Gubitz' Haus auch ein Treffpunkt des geistigen und künstlerischen Berlin. Er brachte im Eigenverlag 1817 und 1818 die Anthologie "Gaben der Milde" mit Beiträgen unter anderem von Johann Woolfgang von Goethe sowie die "Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl" von Clemens Brentano heraus. Der Vertrieb erfolgte durch Verlosung, der Gewinn wurde zur Unterstützung der Kriegsverletzten in den Befreiungskriegen verwendet. In seiner Zeitschrift "Der Gesellschafter" veröffentlichte Gubitz Gedichte von Heinrich Heine und anderen Autoren seiner Zeit. Bis zu seinem Tod 1870 war er für die Vossische Zeitung als Theaterkritiker tätig war. Kein Geringerer als Theodor Fontane trat in dieser Position seine Nachfolge an.

21. April 2019

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"