Silbernes Äquivalent zum Goldgulden

Wie die sächsischen Klappmützentaler im frühen 16. Jahrhundert zu ihrem ungewöhnlichen Namen kamen

Ausgangspunkt der ab 1500 hergestellten Klappmützentaler, damals Neue Münze genannt, war die von Friedrich dem Weisen sowie seinem Bruder Johann im Einvernehmen mit dem in Dresden residierenden Herzog Georg beschlossene Leipziger Münzordnung. Die neue Silbermünmze hatte den gleichen Wert wie die Goldgulden (oben), weshalb man sie Guldengroschen nannte.

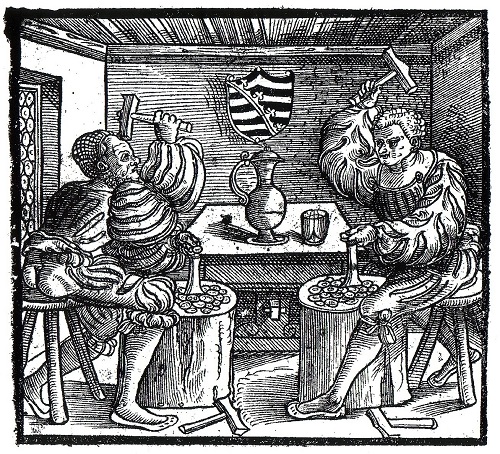

Die 1534 von Herzog Georg von Sachsen erlassene Münzordnung ist mit einem Holzschnitt geschmückt, auf dem man zwei Münzknechte bei der Arbeit am Amboss sieht.

Namengeber des neuen Nominals war der im frühen 16. Jahrhundert von den Grafen Schlick in großen Stückzahlen geprägte Joachimsthaler.

Kurfürst Friedrich der Weise mit modischer Kopfbedeckung und sein Bruder Johann dem Beständigen auf einem 1522 in Annaberg geschlagenen dicken Guldengroschen. (Fotos/Repro: Caspar)

Ende des 15. Jahrhunderts kamen im silbereichen Sachsen neue, ungewöhnlich große und schwere Münzen auf. Man nannte sie anfangs Neue Münze, Uncialis nach dem Gewicht von etwa 31 Gramm oder Guldengroschen. Die sächsische Münzordnung von 1500 verkündete, dass es neben dem Gulden aus gutem Gold auch solche aus Silber geben soll. Kurfürst Friedrich III., genannt der Weise, griff mit dem Erlass eine Initiative des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Sigismund des Münzreichen auf, der 1486 erstmals einen Guldengroschen als silbernes Äquivalent des Goldgulden schlagen ließ. Erst im frühen 16. Jahrhundert setzte sich für dieses Nominal der Name Thaler oder Taler durch, abgeleitet von schweren Silberstücken, die die Grafen Schlick im böhmischen Sankt Joachimsthal, heute Jáchymov, aus dem vor Ort gefundenen Edelmetall schlagen ließen. Versehen mit dem Porträt des Landesherrn mit Kurhut und Hermelinmantel, zeigen die rund 29 Gramm schweren Taler auf der Rückseite die mit einer "Klappmütze" bedeckten Porträts der beiden Herzöge Albrecht und Johann.

Der Name des Klappmützentalers bezieht sich auf Klappen einer Mütze, die man sich bei Kälte über die Ohren ziehen konnte. Auf anderen Münzen erkennt man weitere Kopfbedeckungen mal aus Stoff, mal aus kostbar mit Goldfäden durchwirktem Material. Lediglich dem Kurfürsten blieb ein schlichter Hut aus rotem Samt mit Hermelinbesatz vorbehalten. Bis zum Ende des römisch-deutschen Reich (1806) schwebte dieser Kurhut über dem kursächsischen Wappen, doch auch andere Kurfürsten bedienten sich dieses wichtigen Rangabzeichens.

Seltene Startauflage vom Jahr 1500

Dass die Kurfürsten von Sachsen das Amt eines Erzmarschalls des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation ausübten, unterstreicht das geschulterte Schwert. Zwei von ihnen sind übereinander gelegt auf zahlreichen sächsischen Münzen zu sehen. Die Inschriften auf den Klappmützentalern werden auf beiden Seiten von kleinen Wappenschildern unterbrochen, Symbole der zum Herrschaftsbereich der Wettiner gehörenden Landesteile. Die Namen des Kurfürsten und seiner Brüder unterstreichen, dass es sich um eine Gemeinschaftsprägung handelt. Auf der Rückseite findet sich die ins Deutsche übersetzte lateinische Inschrift "Neue Münze der Herzöge von Sachsen".

Die Startauflage der ersten besonders sorgfältig geschnittenen und in der erzgebirgischen Stadt Annaberg geprägten Münze war klein. Eine Jahreszahl ist nicht zu finden, doch ergibt sich aus den Namen, dass der Klappmützentaler im Jahr 1500 geprägt wurde. Die ersten kursächsischen Guldengroschen beziehungsweise Taler waren mit einem Durchmesser von über 43 mm ungewöhnlich groß und boten den Stempelschneidern im Unterschied zu den kleinen Groschen ganz neue Entfaltungsmöglichkeiten. Gelegentlich taucht ein solches Stück in Auktionen auf und erzielt dort enorme Preise. Bis zum Tod Friedrichs des Weisen im Jahr 1525 stiegen Zahl und Variantenreichtum der "gewöhnlichen" Klappmützentaler stark an. Da sie Umlaufmünzen waren, die viel von Hand zu Hand gingen, sind Exemplare in hervorragender Erhaltung selten und teuer.

Die Klappmützentaler sind undatiert, deshalb können sie nicht ohne weiteres zeitlich eingeordnet werden. Kenner unterscheiden drei Prägeperioden je nach den Personen, die der Rückseite erscheinen. Zunächst gibt es die schon erwähnten seltenen Stücke von 1500 mit der Namensfolge Friedrich, Albrecht und Johann. Bei der Prägeperiode 1500 bis 1508 liest man die Namen Friedrich, Georg und Johann. Das änderte sich 1508, als auf Antrag der kurfürstlichen Räte aus protokollarischen Gründen eine Umstellung der Namen vorgenommen wurde. So kommt es, dass auf den Münzen nach dem regierenden Kurfürsten Friedrich III. der ältere Johann vor dem jüngeren Georg rangiert. Die Reihenfolge Friedrich, Johann und Georg galt von 1508 bis 1525 und ist damit das einzige Merkmal, die Serie von den Geprägen aus den Jahren 1500 bis 1508 zu unterscheiden.

Viele Stücke gingen im Lauf der Zeit verloren

Für den Umfang der Klappmützentalerprägung spricht die Tatsache, dass es von ihnen mindestens 280 verschiedene Stempel gibt. Diese erstaunlich große Zahl ist ein Hinweis auf die hohe Prägemenge, die aufgrund von späteren Einschmelzungen zugunsten neuer Münzen oder für die Bedürfnisse der Silberschmiede die stark reduziert wurde. Für die weite Verbreitung des Klappmützentalers und seine Verwendung als Geld auch außerhalb der sächsischen Lande sorgte die gleich bleibende Qualität von "Schrot und Korn", also die Beachtung des vorgeschriebenen Gewichts und des Feingehalts. Dass auf den Klappmützentalern lebenswahre Fürstenporträts auf Münzen dargestellt wurden, war in der damaligen Zeit noch gewöhnungsbedürftig.

Kurfürst Friedrich der Weise trat, beraten sicherlich auch durch seinen in Wittenberg lebenden Hofmaler Lucas Cranach, durch eine Reihe schöner Schautaler und Medaillen in Erscheinung. Kursachsen legte mit den Klappmützentalern eine überaus erfolgreiche Serie auf. Außer ihnen gibt es einige Raritäten wie den in Buchholz geprägten Katharinentaler von 1505 mit dem Bildnis der Heiligen Katharina und dem fünffeldigen Landeswappen. Annaberger Halbtaler mit dem stehenden Johannes dem Täufer und dem behelmten Kurwappen beweisen, dass Fürstenbildnisse auf sächsischen Münzen kein Dogma waren.

Neben den für sächsische Verhältnisse ungewöhnlich großen und schweren Silberstücken mit dem Bildnis des Kurfürsten Friedrich III., des Weisen, und zweier seiner Brüder gab es Halbtaler sowie kleinere Werte vom Schreckenberger Groschen (1/7 Taler) bis hinab zum halben Groschen (1/42 Taler). Mit der Leipziger Münzordnung von 1500 wurden für das Herrschaftsgebiet der Wettiner ausländische Münzen, von solchen aus dem benachbarten Böhmen abgesehen, verboten. Bei der Emission seiner neuen Großsilbermünzen orientierte sich Friedrich der Weise an Tiroler und süddeutschen Vorbildern, die im ausgehenden 15. Jahrhundert mit ungewöhnlich schweren Münzen in Erscheinung traten. Die sächsische Emission allerdings war dank der Silbervorkommen im Erzgebirge weitaus umfangreicher als zeitgleiche Prägungen im deutschen Süden, die eher Repräsentationscharakter besaßen und im Geldbeutel des Normalbürgers wohl kaum anzutreffen waren.

16. März 2019

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"