Narrenkappe und Silberglöckchen

Warum Lehrlinge in alten Münzstätten sonderbare Kostüme tragen mussten

In seiner Ausstellung im Bodemuseum zeigt das Berliner Münzkabinett ein Schweizer Fenster mit farbigen Bildern aus einer Münzstätte, hier trägt der Lehrling eine Narrenkappe.

Das Dresdner Münzkabinett besitzt die Nachbildung eines bunten Lehrlingsgewands mit silbernen Schellen.

Auf der aus Neumarkt in der Oberpfalz stammenden farbigen Miniatur aus dem frühen 17. Jahrhundert schaut ein "Münznarr" bei der Geldherstellung zu.

Bei einem Festumzug durch Dresden fuhren 1719 auch Münzpräger mit, begleitet von zwei Lehrlingen in Narrenkostümen.

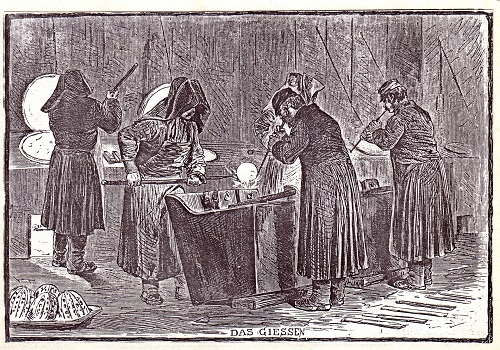

In der Königlichen Münze zu Berlin schützten sich Gießer vor glühender Hitze durch besonders feste Arbeitskleidung. (Fotos/Repros: Caspar)

Auf Darstellungen von alten Münzwerkstätten sind Arbeiter am Amboss oder Prägemaschinen bei der Herstellung von Groschen, Dukaten und Pfennigen zu sehen. Manchmal schaut ein junger Mann in einem Narrenkostüm zu. In einem bunt gestreiften Kostüm gekleidet, mussten Lehrlinge in den Geldfabriken Dienst verrichten. Ihre Ausbildung dauerte drei Jahre, und wer sich für sie bewarb, musste "ehrlicher Herkunft", das heißt ehelich geboren sein, und aus guter Familie stammen, was immer das damals bedeutete. Außerdem wurde der Nachwuchs auf die von der Obrigkeit ausgegebenen Münzordnungen durch Eidesleistung verpflichtet, das heißt auf ordentliche und saubere Arbeit und den Verzicht auf jeglichen "Unterschleif", also Betrug und Diebstahl. Wer dabei erwischt wurde, hatte schwere Strafen an Leib und Leben zu erwarten.

Es gibt sehr schöne Wandmalereien, Glasbilder und Grafiken, auf denen junge Münzbedienstete mit uns heute doch recht sonderbar anmutenden Verkleidungen abgebildet sind. Die Lehrjungen spielen dort nur eine Nebenrolle, im Vordergrund sind Münzmeister und ihre Gesellen dabei, blanke Metallscheiben, die Ronden oder Schrötlinge, in klingende Münze zu verwandeln. Ihre gehobene Stellung wird durch reich verzierte Kleidung betont.

Von der Narrenkappe bis zu den Schuhen mit leicht klappernden Silberglöckchen oder Schellen ausgestattet, waren die Münzlehrlinge schon von weitem als solche zu sehen und zu hören. Wie sie sich mit diesem auffälligen Outfit gefühlt haben, ist leider nicht überliefert, wie überhaupt wenig über das Leben in den rauchigen, gelegentlich glühend heißen Geldschmieden bekannt ist. Es wird erzählt, dass die Narrenkleidung eine Vorsichtsmaßnahme war. Denn wenn der junge Mann etwa zu Botengängen in die Stadt unterwegs war, sollte er sicher sein, dass er nicht wegen des bei sich geführten Edelmetalls oder schon fertig geprägter Münzen überfallen oder ausgeraubt wird. Im Dresdner Münzkabinett wird die Nachbildung eines solchen Narrenkostüms aufbewahrt, und in der Ausstellung des Berliner Münzkabinetts wird ein Glasbild aus der Schweiz gezeigt, auf dem ein junger Münzeleve im Narrenkostüm zu erkennen ist. Wen man sucht, wird man auf weiteren Darstellungen ebenfalls "Münznarren" finden. So ist durch einen Kupferstich überliefert, dass sie 1719 in einer Bergparade durch Dresden anlässlich des sächsischen Kurprinzen Friedrich August mit der Kaisertochter Josepha mitgelaufen sind.

Alte Münzordnungen legten fest, wer in den Prägeanstalten tätig sein darf, wie das angelieferte Metall verarbeitet wird, wie Maschinen gewartet werden müssen und wie die fertigen Geldstücke aufbewahrt werden, um nur einige Punkte zu nennen. In Brandenburg-Preußen und anderen Territorien lag die praktische Arbeit lange Zeit in der Hand von privaten Unternehmern, die einen bestimmten Betrag, den Schlagschatz, an den Staat abliefern mussten. Was darüber hinaus erwirtschaftet wurde, floss in die Tasche der Pächter. Sie hatten nur bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten und mussten darauf achten, dass ihre Münzen nicht übermäßig vom vorgeschriebenen Schrot und Korn, also vom Gewicht und Feingehalt, abweichen. Wie sie das schafften, war ihre Angelegenheit. Da aber nicht alles mit rechten Dingen vonstatten ging, erließ die Obrigkeit "Vermahnungen" mit dem Ziel, Münzarbeiter zur Ehrlichkeit, Ordnung und Treue gegenüber Landesfürsten und Magistraten anzuhalten. Die regelmäßige Wiederholung dieser Anweisungen lässt nur den Schluss zu, dass es in den Münzstätten von damals wohl ziemlich drunter und drüber zugegangen sein muss. Erst im 18. Jahrhundert, als die preußischen Könige ihren Beamtenapparat ausgebaut und die Kontrollmechanismen über Einrichtungen des Staates erweitert hatten, zog Ordnung und Übersicht auch in die Prägeanstalten ein.

Über die Bekleidung der Münzarbeiter gibt es kaum verlässliche Nachrichten. Besuchern der Berliner Münze fiel im frühen 19. Jahrhundert auf, dass Arbeiter wegen der in den Schmelz- und Gießräumen herrschenden Hitze schwere Lederschürzen und Schutzhelme tragen mussten. "In dieser Werkstätte glaubt man sich in ein früheres Jahrhundert geweht in Ansehung der Werkzeuge als [auch] der Costüme der Arbeiter", schrieb der zur Inspektion von Karlsruhe nach Berlin geschickte Münzrat Ludwig Kachel an seine Regierung. "Letztere sind mit Blechhauben und langen Lederschürzen bewaffnet, um sich gegen Stahlstücken zu schützen, welche von Zeit zu Zeit der Hammer von dem Stempel abschlägt. Man hat diese einfache Prägung für die kleineren Kupferpfennige beibehalten, weil sie die wohlfeilste ist." Bilder aus dem späten 19. Jahrhundert zeigen, dass sich zumindest die Arbeitskleidung der Berliner Geldhersteller nicht wesentlich verändert hat. Münzlehrlinge mit Narrenkostümen waren das bereits Vergangenheit.

7. August 2019

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"