"Endlich siegt die gute Sache"

Nach zwanzigjährigen Bemühungen wurde das für die sächsische und böhmische Münzprägung wichtige Erzgebirge Weltkulturerbes

Ein Meisterwerk sächsischer Medaillenkunst ist die große Medaille von Martin Heinrich Omeis aus dem Jahr 1690 mit dem Aquädukt zur Wasserversorgung der St. Anna- und Altvätergrube und einem Grubendurchschnitt.

Friedrich Wilhelm Hörnlein setzte der 300 Jahre alten Schmelze in Halsbrücke 1912 mit dieser Medaille ein schönes Denkmal.

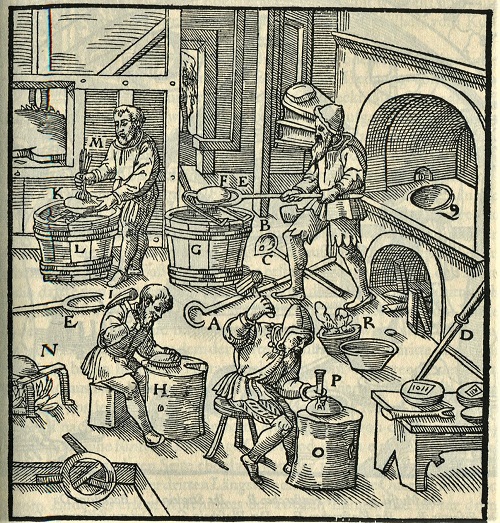

Die Weiterverarbeitung des erzgebirgischen Silbers schildert der Holzschnitt aus dem Lehrbuch "Re metallica" des Georgius Agricola aus dem Jahr 1556.

Die Meißner Groschen wurden massenhaft nicht in der Stadt Meißen, sondern in erzgebirgischen Münzschmieden geprägt.

Ausgangspunkt der ab 1500 hergestellten Klappmützentaler, damals Neue Münze genannt, war die von Friedrich dem Weisen sowie seinem Bruder Johann im Einvernehmen mit dem in Dresden residierenden Herzog Georg beschlossene Leipziger Münzordnung.

Das ehemalige Münzhaus in Jáchymov (Joachimsthal) wurde wie die ganze Bergbauregion von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Von den Joachimsthalern der Grafen Schlick wurde der Namen Thaler und Taler, aber auch der Dollar abgeleitet.

Mit diesem Taler von 1568 feierte Kurfürst August die Eroberung der Gothaer Festung Grimmenstein und den Sieg über Herzog Johann Friedrich den Mittleren. Der breite Reichstaler erinnert an die Grundsteinlegung der Schlosskapelle von Moritzburg im November 1661.

Die Klippe von 1697 auf das Herkulesschießen beim Dresdner Karneval wird August der Starke als Hercules saxonicus gefeiert.(Fotos/Repros: Caspar)

Das Welterbekomitee der Unesco befasste auf seiner 43. Tagung im Juli 2019 in Baku (Aserbaidschan) mit der Aufnahme neuer Objekte in die Liste des Weltkulturerbes sowie mit dem Schutz gefährdeter Stätten und weiteren aktuellen Problemen. Für die Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes waren in diesmal 35 Stätten nominiert, unter anderem Babylon im Irak, die historische Königsstadt Bagan in Myanmar, der Vatnajökull-Nationalpark in Island, die Kulturlandschaft Budj Bim in Australien sowie historische Stätten der Eisenverhüttung in Burkina Faso. Zwei deutsche Vorschläge wurden angenommen, und zwar der seit Jahrhunderten nachhaltige Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser in Augsburg sowie die Montanregion Erzgebirge auf der sächsischen und der böhmischen, heute tschechischen Seite.

Augsburgs vorsichtiger und kluger Umgang mit Wasser und speziell mit dem Trinkwasser schon vor Jahrhunderten wurde in Baku als beispielgebend auch für heute gewürdigt, wo es darum in vielen Ländern großen Mangel und Leid und sogar bewaffnete Auseinandersetzungen gibt. Lange bevor die Medizin erkannte, wie wichtig Hygiene für unsere Gesundheit ist, gab es bereits in Augsburg seit 1545 eine strikte Trennung von Brauch- und Trinkwasser. In anderen Gegenden brachen Seuchen aus, weil man dieses Prinzip nicht beachtet hat und alles zusammenschüttete und sich wunderte, dass man an schmutzigem Wasser erkrankte.

Einzigartige Kulturlandschaft gewürdigt

Mit der Aufnahme der Bergbauregion diesseits und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze nahm das zwanzigjährige Ringen um den begehrten Titel ein gutes Ende. In Anlehnung an das Motto TANDEM BONA CAUSA TRIUMPHAT auf einem sächsischen Gedenktaler von 1568 Kann man zu dieser Entscheidung mit Fug und Recht sagen "Endlich siegt die gute Sache". Quer durch das Land wurden beide Entscheidungen lebhaft begrüßt, richten sie doch den Blick auf uralte Techniken zur Erschließung natürlicher Ressourcen zum Nutzen der Menschen und der Umwelt. "Heute ist ein großartiger Tag für das Erzgebirge, Sachsen und darüber hinaus in Deutschland", kommentierte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer die Entscheidung. "Über die Jahrhunderte ist durch den Bergbau im Erzgebirge eine einzigartige Kulturlandschaft entstanden, das hat nun auch die Unesco anerkannt. Jetzt gilt es, mit dem Welterbetitel die Attraktivität des Erzgebirges weiter auszubauen, für seine Bewohner und Gäste. Die Montanregion kann dabei fest auf die Unterstützung der Staatsregierung zählen", sagte der Politiker und gratulierte allen, die mit ihren Forschungen und praktischen Maßnahmen zur erfolgreichen Aufnahme der Montanregion in die Welterbeliste mitgewirkt haben. Zu ihnen gehören, um ein Blick auf die sächsische Münzkunde zu richten, auch der Verein der Freiberger Münzfreunde, der sich seit vielen Jahren um das bergbauliche und numismatische Erbe der alten Silberstadt und ihrer Umgebung kümmert und fleißig dazu publiziert.

Die Aufnahme der Region in die Welterbeliste richtet den Blick nicht nur auf die Gewinnung und Verhüttung von Metallen und anderen im Boden verborgenen Schätzen, sondern auch auf deren Weiterverarbeitung in Form von Münzen und ab dem 16. Jahrhundert von Medaillen und in der Folge auf die Entwicklung des Kurfürstentums und ab 1806 Königreichs Sachsen zu einer führenden Wirtschaftskraft im römisch-deutschen Reich und danach. Vom Unesco-Adel profitieren verschiedene Bergbau- und Montanlandschaften sowie die historischen Altstädte Freiberg, Schneeberg, Annaberg-Buchholz auf sächsischer sowie Jáchymov auf böhmischer Seite. Allein im sächsischen Erzgebirge stehen mit dem Entscheid von Baku mehrere hundert Denkmale mit ihrer achthundertjährigen Bergbaugeschichte unter dem Schutz der Unesco. Die Region verspricht sich jetzt eine deutliche Imageaufwertung nach innen und außen, verbunden mit einem stärkeren Selbstbewusstsein der dort lebenden und um den Erhalt ihrer Kulturlandschaften bemühten Bewohner sowie einem Schub für den Tourismus. Da Menschen in zunehmender Zahl Erholung im Inland suchen, rechnet sich die Region natürlich einigen Zulauf auch wegen ihres Unesco-Status aus.

Viel Ehre und noch mehr Arbeit

Aus der Ehrung durch die Weltorganisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur ergeben sich neue Verpflichtungen, um für den Erhalt und die Weiterentwicklung der materiellen und geistigen Hinterlassenschaften unserer Vorfahren zu sorgen. Stärker als bisher rückt die schwere Arbeit der Bergleute und Münzpräger seit dem Mittelalter in den Mittelpunkt nationalen und internationalen Interesses. Da im Erzgebirge nicht nur Silber und Kupfer geschürft und verarbeitet wurde, sondern seit dem 20. Jahrhundert auch Uran, richtet sich der Blick auch auf die Menschen, die an den Folgen des Uranbergbaus leiden oder ihnen zum Opfer fielen. Es gibt nach wie vor Familien, deren Wohlstand auf die Arbeit ihrer Väter und Großväter bei der Wismut zurückgeht, die aber die Bürde zu tragen haben, dass diese vielfach an dieser erkrankten und starben.

Bernhard Cramer, Präsident des Oberbergamtes, weiß sich mit anderen Erzgebirglern einig, als er die Entscheidung so kommentierte: "Der Welterbetitel ist eine angemessene Würdigung der historischen Leistungen unserer ,alten' Bergleute. Für den Bergbau bedeutet der Titel eine noch stärkere Einbindung moderner Rohstoffgewinnung in die Wurzeln des Bergbaus. Historische Bergbauanlagen können werthaltigen Lagerstätten stehen. Für mögliche Konflikte daraus hat das Oberbergamt mit dem Welterbeverein ein Konfliktmanagement entwickelt. So werbe ich für eine dynamische Entwicklung des aktiven Bergbaus im Welterbe der Montanregion."

Als Oberbürgermeister von Freiberg sagte Sven Krüger, er sei stolz auf die silberne Geschichte der Stadt, auf sächsisches Entdeckertum, auf unsere gelebten bergmännischen Traditionen. "Der Titel krönt unsere fast tausendjährige Montangeschichte! Freiberger Silber brachte einst Ruhm und Glanz für Sachsen, jetzt trägt die Silberstadt mit weiteren 21 Stätten der Region den Welterbetitel!" Andrea Riedel, Direktorin des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, ergänzte, mit dem Welterbetitel habe die Montanregion Erzgebirge/Krusnohori nun auch den Stellenwert, den andere Bergbaugebiete wie Harz, Ruhrgebiet und Saarland bereits haben. Die Verleihung bedeute sowohl die Bewahrung der Kultur und Landschaft als auch ihre nachhaltige kulturelle und touristische Nutzung. Hans-Christian Winkelmann ist Geschäftsführer der Saxonia Edelmetalle GmbH Halsbrücke erklärt: "Wir freuen uns als ein Nachfolgeunternehmen des historischen Hüttenkomplexes Halsbrücke. Seit über 400 Jahren werden bei uns Silber und weitere Metalle in reinster Form zurückgewonnen und verarbeitet. Der ‚Ritterschlag' durch die Unesco würdigt die Leistungen unserer Altvorderen und bestärkt uns im Streben, unsere Prozesse im Sinne der Ressourcenschonung technologisch weiterzuentwickeln."

Joachimsthaler als Namensgeber auch für den Dollar

Seit dem 13. Jahrhundert wurden in Kursachsen riesige Mengen an Groschen aus dem Silber der dort erschlossenen Erzgruben geschlagen. Um 1500 kamen zu diesen Meißner, Schild-, Schreckenberger und anderen Groschen ungewöhnlich große und schwere Münzen hinzu, die man anfangs Neue Münze oder Uncialis nach dem Gewicht von etwa 31 Gramm oder Guldengroschen nannte. Die sächsische Münzordnung von 1500 verkündete, dass es neben dem Gulden aus gutem Gold auch solche aus Silber geben soll. Kurfürst Friedrich III., der Weise, griff mit seinem Erlass eine Initiative des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Sigismund des Münzreichen auf, der 1486 erstmals einen Guldengroschen als silbernes Äquivalent des Goldgulden schlagen ließ. Im frühen 16. Jahrhundert setzte sich für dieses Nominal der Name Thaler oder Taler durch, abgeleitet von den schweren Silberstücken, die die Grafen Schlick im böhmischen Sankt Joachimsthal, heute Jáchymov, aus dem vor Ort gefundenen Edelmetall schlagen ließen. Versehen mit dem Porträt des Landesherrn mit Kurhut und Hermelinmantel, zeigen die rund 29 Gramm schweren Taler auf der Rückseite die mit einer "Klappmütze" bedeckten Porträts der beiden Herzöge Albrecht und Johann.

Als auf der böhmischen Seite des Erzgebirges Silber gefunden wurde, begann auch dort die Münzproduktion. Unter der Ägide der Herren von Schlick wurden in der Bergstadt Sankt Joachimsthal, dem heutigen Jáchymov wenige Kilometer von Oberwiesenthal auf der tschechischen Seite entfernt, große Mengen der so genannten Joachimsthaler geprägt. Der Name des böhmischen Sankt Joachimsthal war eine Reverenz an das sächsische Annaberg, wo man schon lange Münzen geprägt hatte. Nach der Bibel sind Joachim und Anna die Eltern von Maria, der Mutter von Jesus Christus.

Die Geburtsstunde des Joachimsthalers schlug 1519/20, als die Herren von Schlick, die auch Grafen von Bassano waren, dazu übergingen, die Ausbeute ihrer Silberbergwerke in klingende Münze zu verwandeln. Sächsische Fachleute halfen ihnen beim Aufbau der überaus erfolgreichen Münzproduktion. Im Jahre 1518 hatten die Herren von Schlick Schürfrechte auf der Flur des Dorfes Konradsreuth, der späteren Freien Bergstadt Sankt Joachimsthal, erworben. Die Münzstätte am Markt in einem prächtigen Renaissancehaus mit starken Mauern und gotischen Gewölben steht noch und wird heute als Museum genutzt. Eine Gedenktafel am Eingang erinnert daran, dass hier eine königliche Münzstätte bestand.

Hoher Stempelverbrauch

Die Variantenvielfalt der auch manchmal Schlicktaler genannten Münzen deutet auf hohe Auflagezahlen und einen großen Stempelverbrauch, da die durch die manuelle Prägemethode schnell unbrauchbar gewordenen Werkzeuge ständig erneuert werden mussten. Auf der Vorderseite der Silberstücke erkennt man den Heiligen Joachim als Patron der Stadt neben oder über dem Schlick'schen Wappen. Auf der Rückseite erhebt sich der doppelschwänzige böhmische Löwe, umgeben vom Titel des böhmischen Königs Ludwig I. Da die Grafen Schlick ihre Joachimsthaler nach sächsischem Münzfuß prägen ließen, sicherten sie ihnen ein großes Umlaufgebiet. Für die Jahre 1520 und 1521 hat man eine Produktion von mehr als 437 000 Talern errechnet. Bis 1528 wurden rund 2,2 Millionen Joachimsthaler einschließlich der heute sehr seltenen Halb- und Viertelstücke geprägt. Da sehr viele Joachimsthaler in den folgenden Jahrhunderten von Silberhändlern aufgekauft, um eingeschmolzen zu werden, ist die Zahl der erhalten gebliebenen Stücke klein. Hervorragend erhaltene Stücke erzielen heute hohe Preise.

Nach dem Tod des Grafen Stephan und des böhmischen Königs Ludwig I. 1526 im Kampf gegen die Türken in der Schlacht von Mohács ließ der neue Landesherr, König Ferdinand I., so lange keine Ruhe, bis die Joachimsthaler Münze an ihn überging. Der Monarch konnte sich bei seinem Vorgehen darauf berufen, dass Ludwig I. für Joachimsthal keine Prägeerlaubnis erteilt hatte. Um den Wechsel zu unterstreichen, wurde das Design verändert. Statt des Heiligenbildes ließ sich der neue Landesherr in voller Rüstung mit Krone und Zepter porträtieren, und der Löwe wurde durch das königliche Wappenschild ersetzt. Ansonsten hat man Schrot und Korn beibehalten. Die Joachimsthaler waren so beliebt und wurden in solchen Mengen geprägt, dass sie der ganzen Gattung den Namen gaben. Aus Jochimsthaler wurden Taler, Daaler, Talar und schließlich auch Dollar. In Frankreich hießen die Silberstücke Jocondale und in Polen und Russland Joachimik und Jefimok.

Neue Möglichkeiten zur Selbstdarstellung

Die Prägung von Talern bot vor einem halben Jahrtausend Fürsten und Städten neue Möglichkeiten zur Selbstdarstellung. Nach und nach wurden im Laufe des 16. Jahrhunderts hat man Münzen aller Art auch als Träger von Informationen über wichtige Ereignisse zu nutzen gelernt, wobei eine bereits in der Antike erfolgreich geübte Tradition unter neuen Vorzeichen wiederbelebt wurde. Themen waren Thronbesteigungen und fürstliche Sterbefälle sowie Hochzeiten und Geburten. Hinzu kommen Kriege und Friedensschlüsse, manchmal auch die Aufnahme des Regenten in einen Ritterorden oder die Übernahme repräsentativer Ämter, nicht zu vergessen der Bau von Kirchen und Schlössern. Hof- und Schützenfeste waren in der prunkliebenden Barockzeit ebenfalls die Prägung von Gedenktalern wert. Da solche Schau- und Gedenkprägungen Gewicht und Größe der üblichen Kursmünzen hatten, konnte man mit ihnen auch bezahlen. Aber oft wurden die Stücke wegen ihres besonderen Kunst- und Erinnerungswertes beiseite gelegt und blieben so über Jahrhunderte zur Freude der Sammler erhalten. Hingegen hat man auf zahllose Kleinmünzen verzichtet und sie dem Schmelztiegel übergeben, was erhalten gebliebene Stücke manchmal zu teuren Raritäten werden lässt.

Grimmenstein wurde zerstört, aufsässiger Herzog kam in Haft

Ein frühes Beispiel für die langsam in Mode kommende sächsische Gedenkmünzenprägung ist auch der so genannte Gotha-Capta-Taler von 1567. Auf der Vorderseite erkennt man das aus gekreuzten Schwertern gebildete Wappen der sächsischen Kurfürsten, umgeben von der schon oben zitierten Umschrift TANDEM BONA CAVSA TRIVMPHAT. Die Rückseiteninschrift verkündet ins Deutsche übersetzt: "Als 1567 Gotha eingenommen, die Strafe an den geächteten belagerten Reichsfeinden vollzogen und die übrigen in die Flucht geschlagen worden, ließ August, Herzog zu Sachsen und Kurfürst etc., (diese Münze) schlagen." Anlass für diese in zwei Versionen vorkommende Gedenkprägung war der so genannte Grumbachsche Händel. Herzog Johann Friedrich der Mittlere, der aufsässige, unter ungutem Einfluss stehende Sohn des 1547 nach der Schlacht von Mühlberg abgesetzten Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen, gab sich der Hoffnung hin, die verlorene Kurwürde zurückgewinnen zu können. In diesem Wahn wurde er von engen Vertrauten und von zwielichtigen Gestalten wie dem Ritter von Grumbach ermuntert.

Der Plan ging nicht auf. Kurfürst August von Sachsen belagerte im Auftrag von Kaiser Maximilian II. die Aufrührer, die sich in der Stadt Gotha verschanzt hatten. Die Festung Grimmenstein hoch über der Stadt wurde erobert und zerstört, und der machtgierige Herzog kam in kaiserliche Gefangenschaft, während etliche seiner Spießgesellen auf grausame Weise hingerichtet wurden. Belagerung und Eroberung von Gotha war für den siegreichen Kurfürsten August so wichtig, dass er in Dresden aus erzgebirgischem Silber den Gedenktaler in größerer Zahl herstellen ließ, weshalb die häufigere Version auch heute noch relativ preiswert zu haben ist, was auch für manch andere Geschichtsmünzen aus dem silberreichen Sachsen gilt.

8. Juli 2019

Zurück zur Themenübersicht "Münzen und Medaillen"