Wieder wie neu

Glockenturm der Potsdamer Friedenskirche wurde umfassend saniert und steht sicher

Die im Marlygarten des Parks von Sanssouci unweit am Grünen Gitter genannten Eingang gelegene Friedenskirche ist ein Zeugnis für die Italiensehnsucht, von der Friedrich Wilhelm IV. befallen war. Angeregt wurden er und seine Architekten durch das Kupferstichwerk „Denkmale der christlichen Kirchen Roms“.

In der Friedenskirche wurde das aus Venedig stammende und nach Potsdam gebrachte Apsismosaik gereinigt und restauriert. Dabei wurden gelockerte Mosaiksteine gefestigt und verlorene Details ergänzt.

In einer Seitenkapelle wurden der königliche Bauherr Friedrich Wilhelm IV. und seine Gemahlin Elisabeth bestattet.

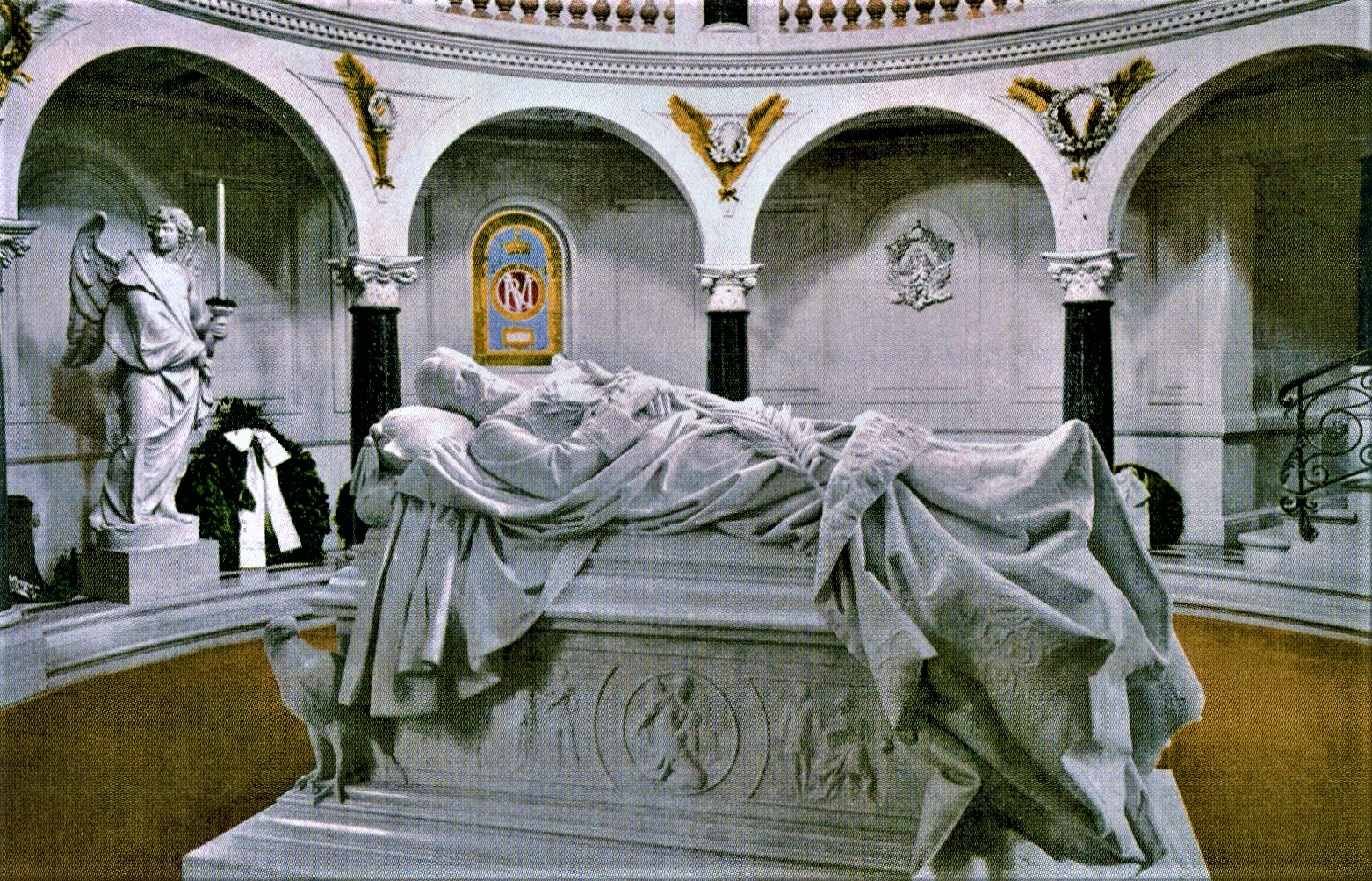

In der Gruft neben der Friedenskirche stehen die von Reinhold Begas geschaffenen Marmorsarkophage von Kaiser Friedrich III. (gest. 1888) und seiner Gemahlin Viktoria (gest. 1901).

Umgeben ist die Kirche von einem zum Innenhof mit der Christusstatue offenen Säulengang, auf dem man auch zum Mausoleum gelangt.

Die ab 1961 im Niemandsland zwischen Ost und West stehende und von DDR-Grenzern außen und innen brutal attackierte Sacrower Heilandskirche bot Ende 1989, wenige Wochen nach der Maueröffnung, ein Bild des Jammers.

Die Wiedergeburt der Heilandskirche außen und innen wurde nach dem Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung Wirklichkeit. Restauriert wurden auch die das Christusbild und die in Mauerzeiten kurz und klein geschlagene Ausstattung.

(Fotos: Caspar)

Der freistehende Glockenturm der Potsdamer Friedenskirche wurde in den vergangenen Jahren umfassend saniert und restauriert und sieht wieder wie neu aus. Zum Abschluss der Arbeiten an dem 42 Meter hohen Turm sagte unlängst Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle: „Dies ist ein Tag der Freude, denn Potsdam hat ein weiteres Schmuckstück zurück, das nicht nur gut aussieht – sondern exemplarisch für die Geschichte und Werte Europas steht!“ Potsdams Residenzlandschaft sei baulich wie landschaftlich ein besonders reiches Zeugnis grenzüberschreitender europäischer Kulturgeschichte. Diese stehe für die erfolgreiche Migration von Menschen, Wissen und Kulturtechniken. „Die Friedenskirche ist ein besonders schöner Teil davon. In ihr steckt, neben Handwerks- und Ingenieurskunst sowie Rohstoff- und Handelsgeschichte auch die legendäre Italienliebe des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV., den man ,Romantiker auf dem Thron' nannte und der in Potsdam und seiner Schlösser- und Gartenlandschaft bemerkenswerte bauliche Spuren hinterlassen hat.“

Die Sanierung des Glockenturms sei eine besonders komplexe Aufgabe gewesen, bei der es zu verhindern galt, dass aus ihm der ,Schiefe Turm von Potsdam' wird.“

Spenden für Sanierung und Restaurierung

Die Finanzierung der anspruchsvollen Instandsetzung ist bürgerschaftlichem Engagement zu danken – insbesondere der Hermann-Reemtsma-Stiftung sowie dem Ehepaar Günther und Thea Jauch, der Preußischen Schlösserstiftung, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie dem Bauverein Friedenskirche Potsdam. Die Wiederherstellungsarbeiten von Dach bis Keller an und in der Friedenskirche hatten im Oktober 2017 mit der Aufstellung des Fassadengerüstes begonnen. Im ersten Bauabschnitt wurden die Dacheindeckungen der Seitenschiffe, die Rinnen und Fallrohre sowie die vom Schwamm befallenen Dachkonstruktionen erneuert. Saniert wurden ferner schadhaftes Mauerwerk und Putzflächen, außerdem wurden die Blitzschutzanlage und Elektroleitungen erneuert.

Auf Wunsch und mit Beteiligung des künstlerisch begabten Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. wurde die Friedenskirche nach Plänen des Hofarchitekten Ludwig Persius gebaut. Nach seinem Tod 1845 übernahm Friedrich August Stüler die Weiterführung der Arbeiten. Die Kirche ist eine dreischiffige Säulenbasilika ohne Querhaus. Mit ihren Nebenbauten ist das Bau- und Kunstensemble oberitalienischen Klosteranlagen nachempfunden. Die Grundsteinlegung erfolgte am 14. April 1845, die Weihe fand am 24. September 1848 statt. An den Nebenanlagen wurde bis 1854 gebaut.

Beachtung verdient das hinter dem Altar in die Apsis eingelassene veneto-byzantinische Mosaik aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts. Es schmückte die Kirche San Cipriano der Insel Murano bei Venedig. In seiner Kronprinzenzeit hatte Friedrich Wilhelm (IV.) das Kunstwerk für 385 Taler ersteigert und so vor der Vernichtung bewahrt. Auf dem Wasserweg gelangte, sorgsam verpackt, das rund 60 Quadratmeter große Mosaik nach Potsdam.

Kaiserliches Mausoleum

Auf der Nordseite der Friedenskirche wurde für den am 15. Juni 1888 nach nur 99 Regierungstagen verstorbenen Kaiser Friedrich III. ein Mausoleum im Stil der italienischen Hochrenaissance nach Plänen Julius Carl Raschdorff hinzugefügt. Der Kuppelbau auf kreisrundem Grundriss mit angefügtem rechteckigem Altarraum birgt eine von Reinhold Begas gefertigte Replik des Marmorsarkophags für Friedrich III., der im Altarraum des Berliner Doms am Lustgarten steht. Im Potsdamer Mausoleum ruht neben Friedrich III. dessen 1901 verstorbene Gemahlin Victoria in einem 1903 ebenfalls von Begas geschaffenen Sarkophag. Begas schuf auch die an den Seitenwänden des Altarraums stehenden Sarkophage der früh verstorbenen Söhne des Kaiserpaars, Sigismund und Waldemar. Auf den Stufen zum Altar steht seit 1991 der schlichte Sarg des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. Dieser und der Sarg König Friedrichs II., des Großen, standen ursprünglich in der Gruft der beim englischen Luftangriff auf Potsdam am 14. April 1945 zerstörten und 1968 beseitigten Potsdamer Garnisonkirche. Deren Turm wurde in den vergangenen Jahren wieder aufgebaut und erhält 2025 seine Spitze zurück (siehe Eintrag auf dieser Internetseite vom 17. November 2024).

Die an einem kleinen Teich gelegene Friedenskirche am Eingang zum Parks von Sanssouci ist ein treffliches Zeugnis für die von Friedrich Wilhelm IV. geteilte Italiensehnsucht der damaligen Zeit. Das gilt auch für die Heilandskirche, die auf einer in die Havel reichenden Landzunge bei Sacrow nach Zeichnungen von Friedrich Wilhelm IV. und Plänen von Ludwig Persius ab 1841 erbaut und 1844 eingeweiht wurde. Auch sie besteht aus dem Gotteshaus und dem seitlich angefügten Campanile. Der König hatte das Gut Sacrow im Oktober 1840 für 60.000 Taler erworben. Für den Kirchenbau nach italienischen Vorlagen schien ihm eine Bucht gut geeignet, in der Havelfischer bei Sturm und Unwetter Schutz suchten. Für den Monarchen besaß der Ort Symbolcharakter. Er sah in der Heilandskirche ein „Bollwerk“ gegen die Stürme der Zeit und des Lebens. Darauf weist das Kirchensiegel mit der lateinischen Umschrift „S. Ecclesiae sanctissimi Salvatoris in portu sacro“ (Kirche des heilbringenden Erlösers im heiligen Hafen) hin.

Rettung der Heilandskirche in Sacrow

Ludwig Persius, der den Ehrentitel „Architekt des Königs“ trug, und sein engster Mitarbeiter Ferdinand von Arnim setzten die vom König angefertigten Skizzen um. Die in das Wasser hineinragende Heilandskirche vermittelt den Eindruck eines vor Anker liegenden Schiffes am Ufer der Havel. Die Heilandskirche ist Teil der Potsdamer Havellandschaft, die von der Pfaueninsel bis nach Werder reicht und mit ihren Schlössern und Gärten seit 1990 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Wie Teile des Babelsberger Parks war in „Mauerzeiten“ auch der Schlosspark von Sacrow zwischen Potsdam und dem West-Berliner Bezirk Spandau ein von DDR-Grenzern schwer bewachtes Gelände. Gemeindemitgliedern und dem Pfarrer wurde der Zugang verweigert. Dem Pfarrer Joachim Strauss war nach dem letzten Weihnachtsgottesdienst 1961 mitgeteilt worden, das Innere der Kirche sei „von unbekannter Hand zertrümmert“ worden, weshalb eine weitere Nutzung nicht mehr möglich sei. Offenbar hatten die Bewacher kein Problem, als sie die Inneneinrichtung und den Außenbau zerstörten. So bot sich den ersten Besuchern nach der Grenzöffnung am 9. November 1989 sich ein trauriges Bild der Verwüstung.

Von West-Berliner Seiten waren die Bauschäden gut zu erkennen, und es gab in der Presse kritische Berichte über den brutalen Umgang der DDR mit dem kulturellen Erbe. Bei Begehungen unter den wachsamen Augen schwer bewaffneter Grenzsoldaten notierte 1981 ein Sachverständiger allerschlimmste Schäden. Es regnete es in die Kirche, Unkraut und Baubewuchs breiteten sich überall aus. Der „Echte Hausschwamm“ tat sein zerstörerisches Werk, das Kirchengestühl, die hölzernen Wandpaneele und der Holzfußboden befanden sich in einem erbärmlichen Zustand.

Um die Heilandskirche nicht ganz verfallen zu lassen und sich damit gegenüber dem Westen als kulturlos zu outen, wurden erste Reparaturmaßnahmen erlaubt, obwohl sie weder vom Osten noch vom Westen aus betreten werden konnte. So überstand sie schwierige Zeiten, bis nach dem Mauerfall 1989 die Rettung nahte. Nachdem die Kirche im Inneren aufgeräumt war, konnte hier unter freudiger Teilnahme der Bevölkerung und von Politikern aus Ost und West am 24. Dezember 1989 der Heilige Abend gefeiert werden. Seither wurde das Gotteshaus mit Hilfe bedeutender staatlicher Hilfe und Spendensummen außen und innen saniert und restauriert. Besucher erfahren heute anhand von Erzählungen und Fotos, wie die Heilandskirche im wahrsten Sinne des Wortes „aus Ruinen“ auferstanden ist, wie es in der Hymne der früheren DDR heißt. Auch dies war eine Folge des Mauerfalls vor 35 Jahren und der Wiedervereinigung.Wenn an beide Ereignisse erinnert wird, dann sollten deren Folgen auch im Bereich von Denkmalschutz und Denkmalpflege nicht übersehen werden.

5. November 2024