„Bediene dich deines Verstandes“

Deutsches Historisches Museum Berlin fragt nach den Ursachen und Folgen der Aufklärungsbewegung vor über 200 Jahren

Der französische Schriftsteller und Aufklärer Voltaire weilte einige Zeit am Hof Friedrichs II. von Preußen und machte sich in der Heimat bei den Mächtigen wegen seiner Kritik an den Missständen des Absolutismus und der Feudalherrschaft sowie am weltanschaulichen Monopol der Kirche unbeliebt. Seine Porzellanbüste ist im Schloss Sanssouci ausgestellt. Auf der Rückseite des Friedrich-Denkmals Unter den Linden in Berlin befinden sich der Dichter Gotthold Ephraim Lessing und der Philosoph Immanuel Kant in trautem Gespräch.

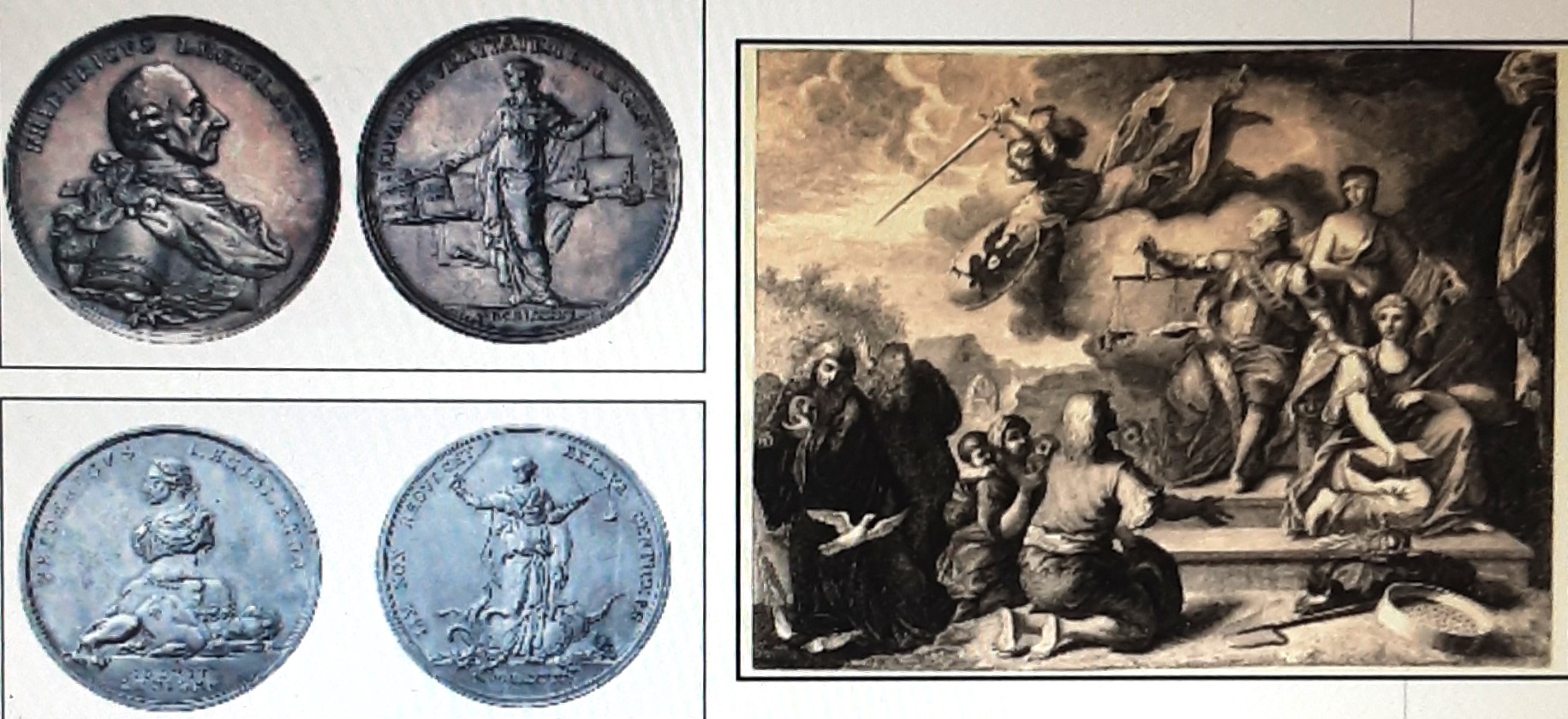

Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR ehrten 1974 den Philosophen und Aufklärer Immanuel Kant sowie 1979 und 1981 den Dichter und Streiter für Toleranz und Menschenrechte Gotthold Ephraim mit Sondermünzen.

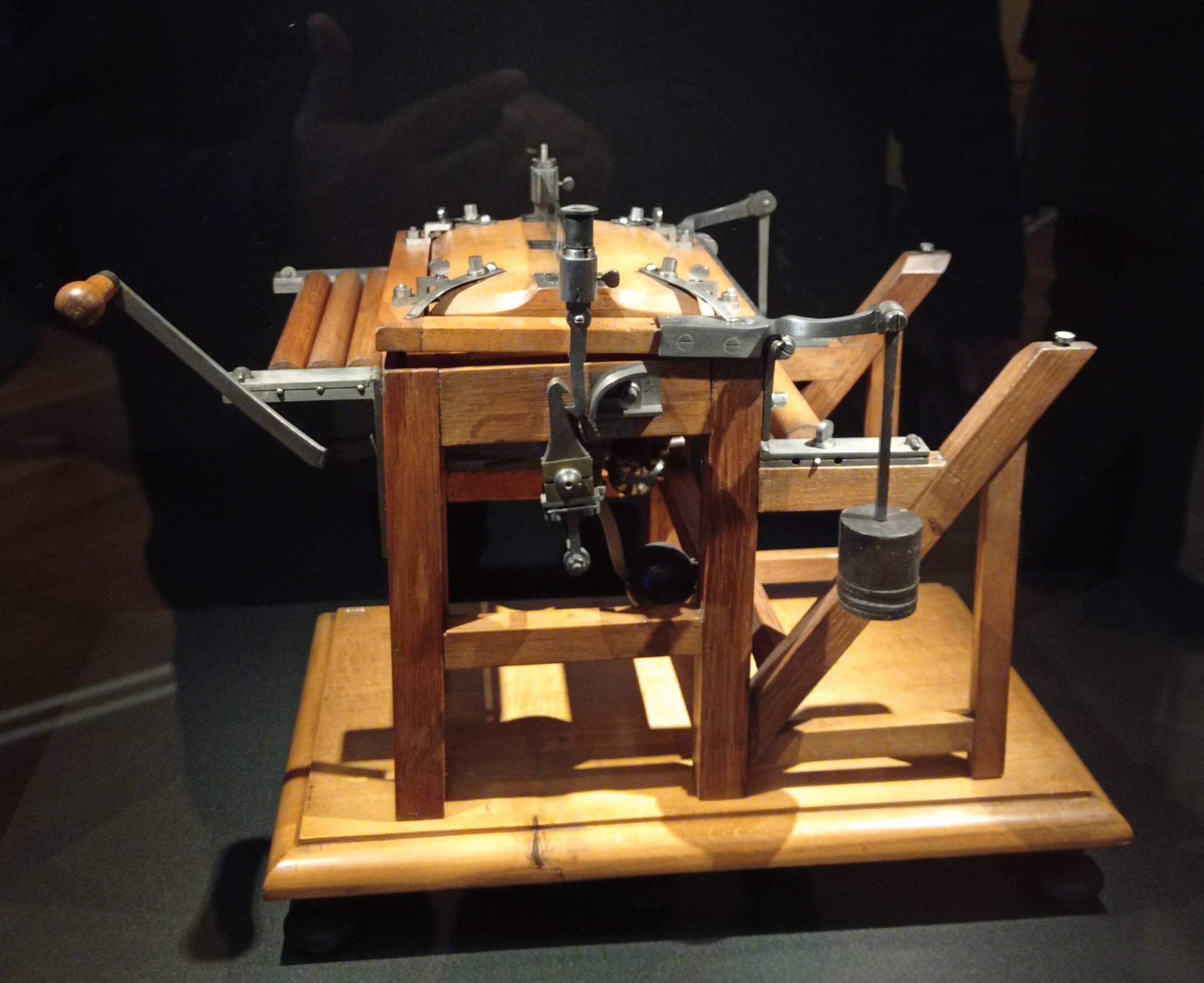

Ausgestellt ist im Pei-Bau des DHM das kunstvoll für Frankreichs König Ludwig XVI. gefertigte Modell einer Druckerpresse als Symbol für die schnelle Verbreitung von neuem Wissen sowohl in dickleibigen Lexika als auch in schnell gemachten Flugblättern und Pamphleten gegen die feudale Ordnung.

Russlands aus Deutschland stammend Zarin Katharina II. - im aufklvorn – ging als Reformerin, aber auch als knallharte Machtpolitikerin in die Geschichte ein.

Friedrich II. wurde als „Philosoph von Sanssouci“ und als Gesetzgeber gefeiert, dem das Wohl seines Volkes über alles geht. Jenseits der Bekundung, er sei der erste Diener seines Staates und jeder solle nach seiner Fasson selig werden, betrieb der König von Preußen eine glasharte Macht- und Kriegspolitik.

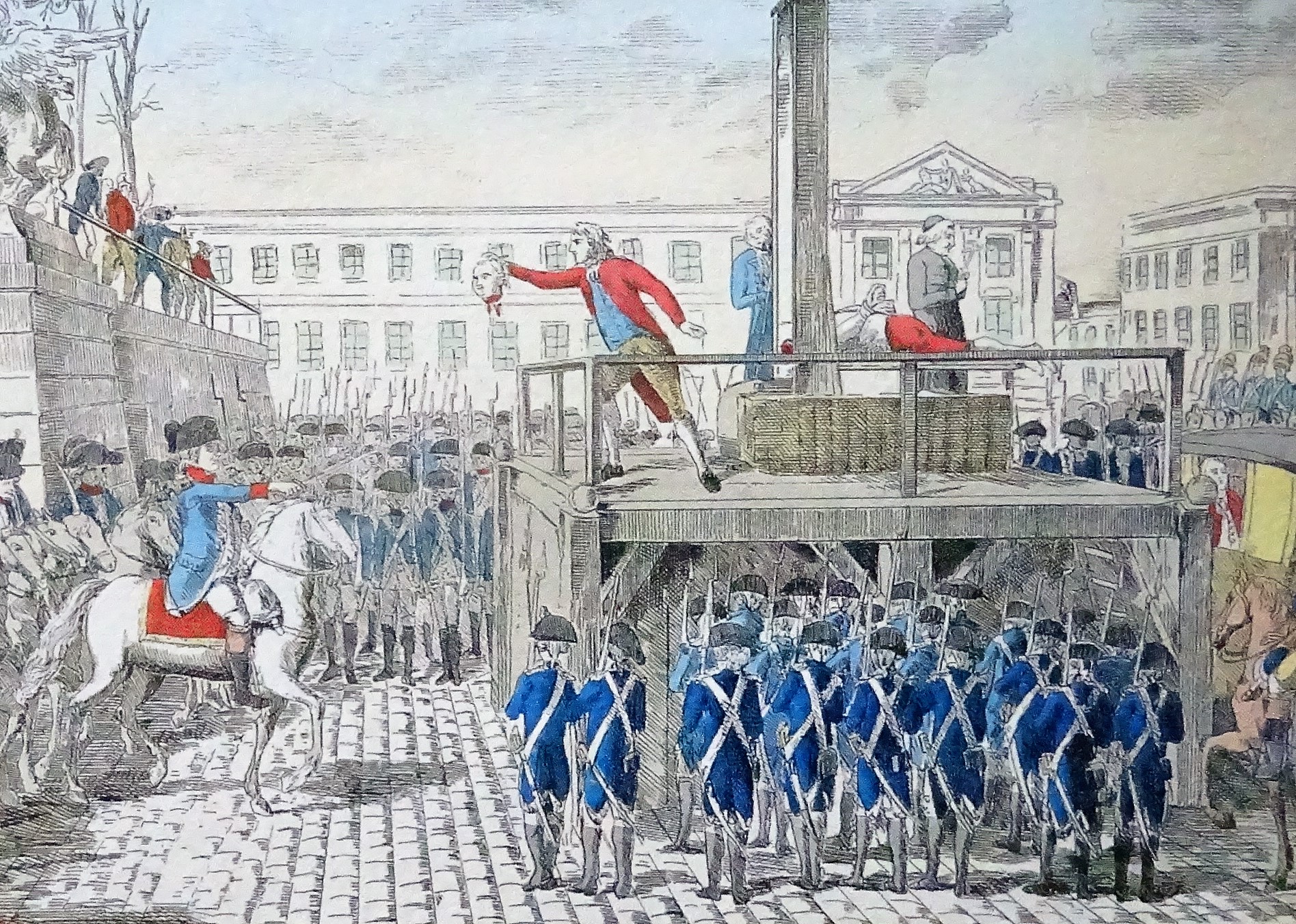

Das blutige Ende des französischen Königspaars im Jahr 1793 wurde von den europäischen Mächten nicht als Warnung und Chance verstanden, ihren Völkern mehr Freiheit und Wohlstand zu gewähren, sondern die Zügel noch fester anzuziehen.

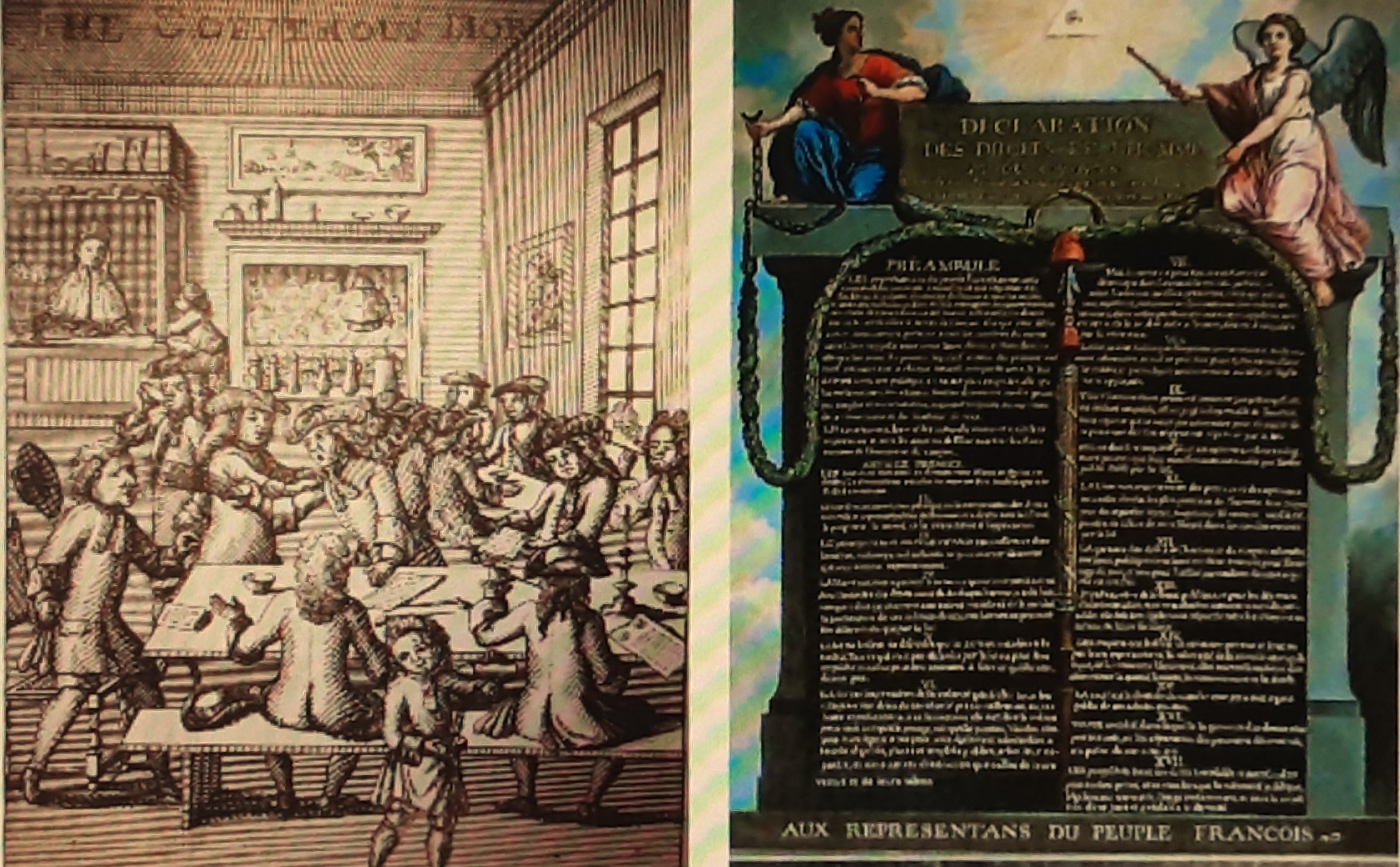

Gäste eines Kaffeehauses gehen einander wegen unterschiedlicher Auffassungen über Politik und Lebensweise an die Gurgel. Die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 wurde auf farbigen Drucken verbreitet.

(Fotos/Repros: Caspar)

Drei Monarchen des 18. Jahrhunderts von Weltrang – die römisch-deutsche Kaiserin Maria Theresia, die russische Zarin Katharina II. und der preußische König Friedrich II., genannt der Große, gelten als bedeutende Vertreter der europäischen Aufklärung. Sie führten ihre Länder aus mittelalterlicher Dumpfheit und öffneten ihnen mit Reformen den Weg in die Moderne. Aber wenn es an ihre persönliche Macht, an ihr absolutistisches Herrschertum und die Privilegien der sie stützenden Adelsclique ging, konnten sie unbarmherzig zuschlagen und jede Form von Opposition unterdrücken – Aufklärung hin und Humanitätsgerede her. Die Kriege, die Maria Theresia, Friedrich II. und Katharina II. und weitere Monarchen um Länder und Menschen führten, widersprachen den Prinzipien von Moral und Anstand, derer sie sich eigentlich als „Diener ihres Staates“ verpflichtet fühlten, wie Friedrich II. einmal schrieb. Nur in Teilbereichen erreichten sie Reformen, die Verbesserung der Lebenslage ihrer Untertanen und einen Aufschwung der Kultur, Bildung und Wissenschaft.

Wage zu wissen

Das Deutsche Historische Museum (DHM) Unter den Linden in Berlin befasst sich in einer bis zum 6. April 2025 im Pei-Bau auf zwei Etagen laufenden Ausstellung mit der Aufklärung vor und nach 1800 und greift damit eine Frage des Berliner Theologen Johann Friedrich Zöllner in der Berlinischen Monatsschrift vom Dezember 1783 auf. Der Pfarrer an der Marienkirche löste eine Debatte um einen Begriff „Aufklärung“ aus, der bis heute Philosophen und Historiker beschäftigt und damals Moses Mendelssohn und Immanuel Kant zu berühmten Antworten anregte. Der in Königsberg lehrende Kant hat die Frage so beantwortet: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit." Darunter verstand der Philosoph das „Unvermögen sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen“. Er forderte „Sapere aude!“, was etwa als „Wage zu wissen!“ und „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ gedeutet wird.

In der Ausstellung „Was ist Aufklärung - Fragen an das 18. Jahrhundert“ präsentiert das DHM selten gesehene Schätze – Gemälde, Grafiken, Bücher und Briefe, Plakate und Porzellane, wissenschaftliche Geräte, Möbel und Maschinenmodelle, kunstvoll gestaltete Haushaltsgegenstände sowie Luxusgüter aus königlichen Gemächern. Eine Bücherwand zeigt, wie man im Zeitalter der Aufklärung Wissen in Enzyklopädien und Lexika verbreitet hat, und es wird deutlich, wie Leute aus dem Adelsstand und dem Bürgertum in Lesezirkeln über Fragen der Zeit diskutierten, wobei sie nicht selten bei den damals Mächtigen aneckten. In einem großes Regal sind Büsten berühmter Philosophen aufgestellt. Ihnen begegnet man in der Dokumentation noch einmal, wenn ihre Schriften gezeigt werden.

In verschiedenen Vitrinen sind auch Medaillen ausgelegt, die Protagonisten der Aufklärung ehren. Das wird Münz- und Medaillenfreunde freuen, weil geprägtes Metall damals eine nicht geringe Rolle als „Histoire métallique“ und in der fürstlichen Propaganda, aber auch der Verbreitung aufklärerischer Ideen spielte. Inhalt und Form dieser Objekte zu hinterfragen, bleibt jedem überlassen, aber die hervorragend gestaltete und gut besuchte Ausstellung hilft mit ihren Erläuterungen weiter und regt neue Fragen an. Dass bei solchen Gelegenheiten auch an Münzen und Medaillen gedacht wird, kommt nicht oft vor. Dem Deutschen Historischen Museum aber sei dafür gedankt.

Quadratur des Kreises

Ausstellungskuratorin Liliane Weissberg erklärt, Aufklärung sei der Sammelbegriff philosophischer Ideen voller Widersprüche und Probleme im 18. Jahrhundert. „Für die Philosophen unserer Zeit bildete die Aufklärung mit all ihren Ambivalenzen den Beginn dessen, was wir als Moderne bezeichnen können. Für uns ist es heute wichtig, zweierlei zu verstehen: Zum einen, dass viele Forderungen, die im 18. Jahrhundert formuliert wurden, auch für uns gelten müssen, wenn wir in einem demokratischen Land leben wollen. Zum anderen aber ist es wichtig, dass gerade auch die Probleme jener Zeit unser gegenwärtiges Denken und Handeln bestimmen.“ Dies sei eine anspruchsvolle Aufgabe für die Ausstellung, die für uns gewissermaßen die Quadratur des Kreises bedeutet, komplizierte philosophische Fragen visuell darzustellen und hörbar zu machen. Unterstützend wirken möchte ein umfangreiches Begleitprogramm mit öffentlichen Führungen und Vorträgen, die sich vor allem an junge Leute wenden. In ihnen soll der Bogen von damals in die Gegenwart gespannt und der Blick auf die Lage der Menschenrechte und respektvollen Umgang der Länder untereinander geschärft werden.

In Frankreich, das am Anfang des 18. Jahrhunderts vom Sonnenkönig Ludwig XIV. despotisch regiert wurde und in schreckliche Krieg verwickelt war, brach 1789 eine Revolution aus, die wenige Jahre später die Monarchie in den Orkus der Geschichte versinken ließ. König Ludwig XVI. und seine Gemahlin, die aus Österreich stammende Marie Antoinette, verloren 1793 ihre Köpfe. Mit ihnen endeten unzählige Aristokraten, Geistliche und einfache Bürger unter der Guillotine. Von Aufklärung, Menschenrechten und Humanität, in der Ausstellung durch formschön gestaltete Bild-Text-Blätter und Allegorien versinnbildlicht, konnte in der Zeit des „Großen Terrors“ und danach wahrlich nicht die Rede sein.

Die Entmachtung des Königspaars und seine Hinrichtung 1793 war ein unerhörtes Ereignis, das die Eliten des damaligen Europa in Angst und Schrecken versetzte und zu den Waffen greifen ließ. Die Revolutionskriege endeten für die Verteidiger des Ancien régimes mit einer Niederlage. Der Lauf der Geschichte in Richtung Maschinenzeitalter und Moderne, Verfassungsmäßigkeit und Mitbestimmung der Völker dauerte ewig lange, und war mit vielen Höhen und Tiefen verbunden, ließ sich aber nicht aufhalten.

Anspruch und Wirklichkeit

Die Ausstellung ruft die gewaltigen Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Erinnerung. Hier gab es in feinen Abendgesellschaften und Lesezirkeln philosophierende Herrschaften und dort gnadenlose Ausbeutung und Unterdrückung in der Landwirtschaft und Fabriken und, was selten thematisiert wird, in überseeischen Kolonien. Den Oberschichten in England, Frankreich, Spanien, den noch nicht lange existierenden Vereinigten Staaten von Amerika und anderer Länder ging es nur deshalb prachtvoll, weil sie Sklaven auf den Plantagen schuften ließen und einen schwunghaften Handel mit ihnen und den unter Qualen erwirtschafteten Gütern betrieben.

Die am 26. August 1789 von der französischen Nationalversammlung verabschiedete „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ legte in 17 Artikeln die jedem Franzosen zustehenden Menschen- und Bürgerrechte fest. „Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein. (...) Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Der Ursprung jeder Souveränität ruht letztlich in der Nation. Keine Körperschaften, kein Individuum können eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihr ausgeht“, heißt es in den ersten drei Artikeln.

Gegensatz zwischen Oben und Unten

Der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, nach Menschenwürde und Mitbestimmung stand in krassem Gegensatz zur rauen Wirklichkeit, die den Armen und Entrechteten kaum Luft zum Atmen und Raum zum Leben ließ. Die Ausstellung erteilt, was den Gegensatz von Oben und Unten und seine Überwindung betrifft, einen nachdenklich stimmenden Nachhilfeunterricht. Deutlich wird, dass die Vorstellungen mancher Aufklärer von Gleichberechtigung, Toleranz, Freiheit und Menschenwürde nicht den Realitäten entsprachen. Aber wenigstens hat man sie damals diskutiert und publiziert und tut es heute noch viel intensiver.

In den turbulenten 1790er Jahren, in denen es in Frankreich ausgesprochen blutig gegen Feinde der Revolution und solche, die man dafür hielt, zuging, stieg ein neuer Stern am Himmel auf - Napoleon Bonaparte, der sich 1804 zum Kaiser der Franzosen krönte und nach blutigen Eroberungskriegen schließlich 1815 als englischer Gefangener auf die ferne Insel Sankt Helena verbannt wurde, wo er 1821 mit nur 52 Jahren starb. Das DHM thematisiert diese Entwicklung in ihrer Dauer- und der neuen Sonderausstellung und zeigt, wie schwer es damals war, die Ideen der Aufklärung einzulösen, in Verfassungen zu verankern und im täglichen Leben zu verwirklichen. Dem Museum und den zusätzlichen Veranstaltungen zu wünschen.

13. November 2024