Faszination des Augenblicks

Deutsches Technikmuseum Berlin zeigt alte und neue Fotoapparate

„Ehre dem Fotografen, denn er kann nichts dafür“, rät Wilhelm Busch und zeigt, was bei den lang andauernden Aufnahmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert herauskommen kann, wenn man nicht still hält.

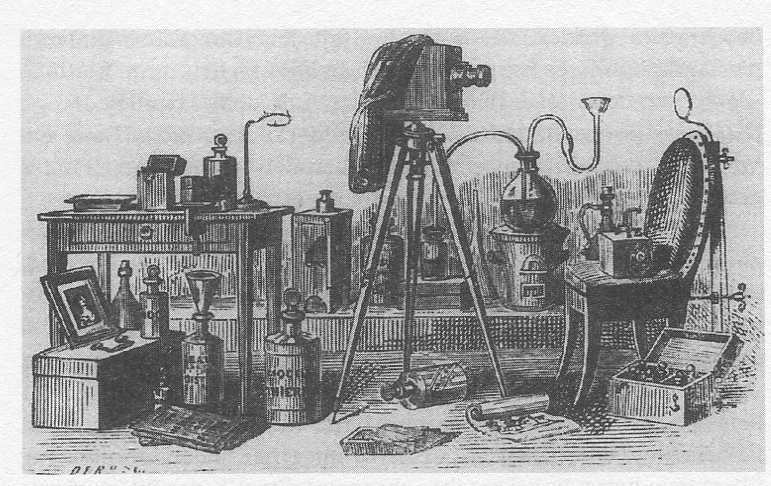

Fotografen waren mit schwerem Gepäck unterwegs, und sie hatten in ihren Laboratorien mit vielen Geräten und Chemikalien zu tun, bis ihre Aufnahmen fertig waren.

Die im Deutschen Technikmuseum ausgestellte Metall-Kamera von 1841 von Friedrich von Voigtländer ist eine Kopie, die Rolf Oberländer 1985 angefertigt hat.

Beachtenswert ist im Deutschen Technikmuseum die bei Reportern beliebte Ernemann Ermanox Kamera von 1924, die mit einem lichtstarke Objektiv ausgestattet war und ungewöhnlich kurze Belichtungszeiten bis zu 1/1000-Sekunden hatte. Mit ihr konnte man in Innenräumen auch ohne Blitzlicht arbeiten. Der in Dresden gebaute Apparat wurde unter anderem durch die Fotoreportagen und Prominentenporträts des 1944 von den Nationalsozialisten ermordeten Berliner Journalisten Erich Salomon bekannt.

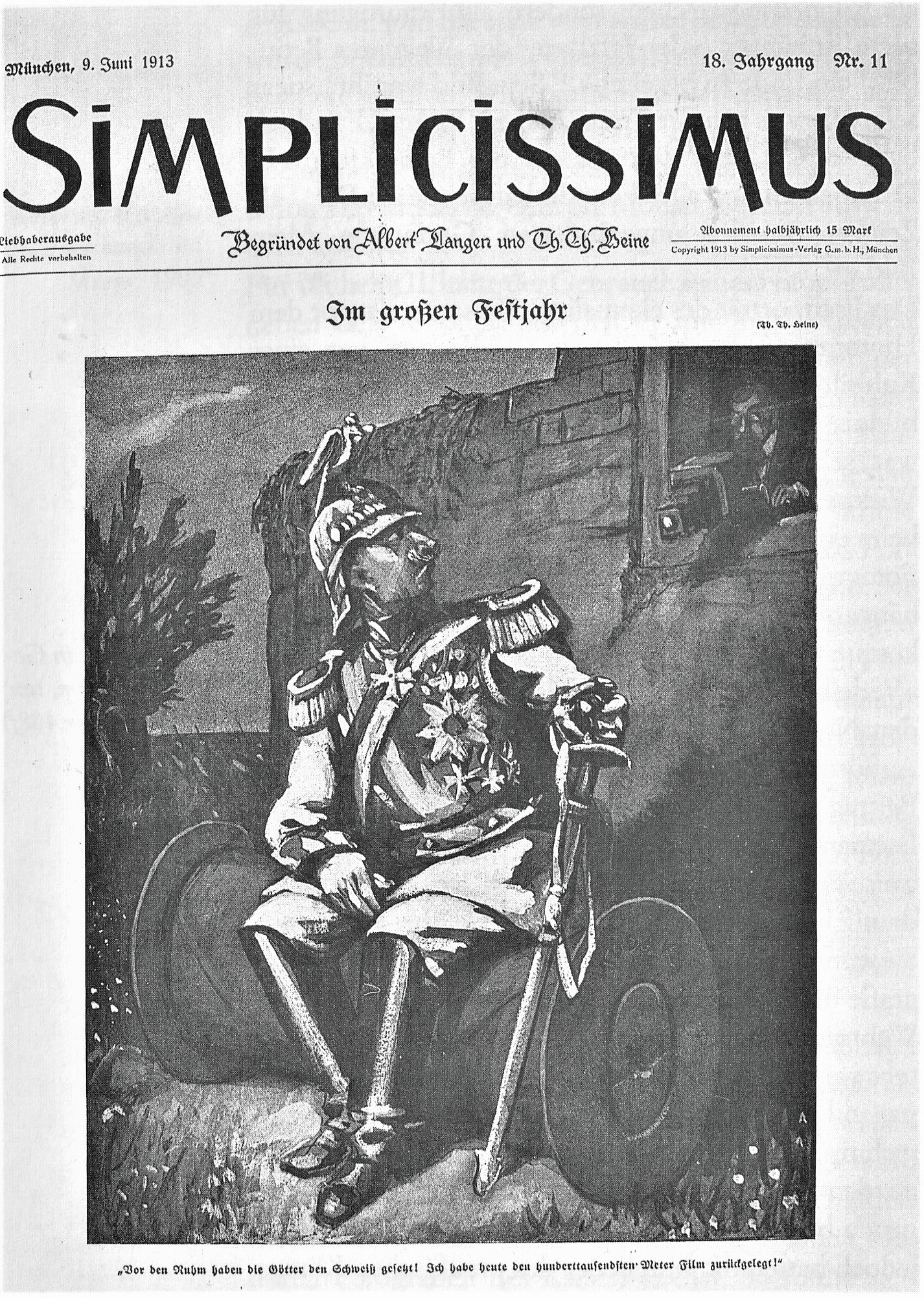

Die Karikatur zeigt, wie sich Wilhelm II. einer Filmkamera zuwendet. Sein von der Geburt an verkürzter Arm stützt sich auf einen Säbel. Das 25jährige Regierungsjubiläum des Kaisers wurde 1913 pompös gefeiert, und Fotografen lieferten für Zeitungen, Zeitschriften und Bücher die passenden Jubelbilder.

Fotos von Paraden und andere Straßenszenen wurden erst fotografiert und dann als mal schwarz-weiße oder farbige Postkarten verbreitet.

Wie es auf Berliner Straßen zuging, ist durch zahllose Fotografien überliefert. Man musste einige Sekunden still halten, um perfekte Aufnahmen zu bekommen. Hier werden Kunden an einer Eisdiele bedient.

Zahllose verloren gegangene Gebäude sind nur noch durch Außen- und Innenaufnahmen überliefert – hier das Kaiserpanorama und Anatomische Museum in der Friedrichstraße.

(Fotos/Repros: Caspar)

Berlin war nach Paris die zweite Stadt, in der sich um 1839 sehr schnell das neue Medium der Fotografie etablierte. Zahlreiche Fotoateliers warben um Kunden und hatten großen Zulauf. Um ein gutes und vor allem repräsentatives Porträt allein oder auch mit der Familie zu bekommen, musste man anfangs viele Taler zahlen. Am königlichen, seit der Reichseinigung von 1871 kaiserlichen Hof und in anderen Residenzen waren Hoffotografen damit beschäftigt, die „Spitzen“ der Gesellschaft abzulichten. In kostbare Rahmen gefasst, dienten die Bilder als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. Zahllose Fotos überliefern das Leben in der Stadt – hier die Paläste und großartigen Kaufhäuser, die Paraden und das bunte Leben auf der Straße und dort Wohnungselend und Hoffnungslosigkeit bei denen, die auf der untersten Stufenleiter der Gesellschaftspyramide vegetierten. Einer, der das „Berliner Milieu“sowohl zeichnete als auch fotografierte, war Heinrich Zille. Ohne ihn wäre unser Wissen über das Leben im alten Berlin geringer.

Kaiser ließ sich gern fotografieren und filmen

Kaiser Wilhelm II. war von der Fotografie und der neu erfundenen Filmtechnik begeistert. Er ließ sich nicht nur in allen möglichen Posen und mit blitzenden Ordenssternen malen, sondern oft auch fotografieren und filmen. Von dem hinter vorgehaltener Hand als Großmaul und Schwadroneur verspotteten Herrscher und seinesgleichen sind unzählige Bilder stets ernstem Gesichtsausdruck überliefert. Dass jemand auf den Fotos lacht wie heute und sogar den Mund aufmacht, ist äußerst selten vorgekommen. Viele Leute wagten nicht, ihre schlechten und falschen Zähne zu zeigen. Bei den langen Belichtungszeiten musste man seinen Körper ganz steif aufrecht halten und durfte nicht in sich zusammensacken, wie es der Maler und Zeichner Wilhelm Busch in einer seiner Bildergeschichten geschildert hat.

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin-Kreuzberg besitzt eine bedeutende Sammlung von Zeugnissen zur Geschichte der Fotografie. Die schönsten, noch sehr wuchtigen Geräte aus dem 19. und 20. Jahrhundert sind in der Ausstellung zu sehen und dürften Sammler und Foto-Fans in Begeisterung versetzten. Die mit vielen Kostbarkeiten bestückte Sammlung des ursprünglich an der Technischen Hochschule (heute Technische Universität) in Charlottenburg gegründeten Fotografischen Museums wurden 1944 in die damals von der deutschen Wehrmacht besetzten Tschechoslowakei ausgelagert und kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zurück, sondern wird im Nationalen Technikmuseum in Prag gezeigt. Aus diesem Grund wurde im Deutschen Technikmuseum Berlin (West), damals noch Museum für Verkehr und Technik genannt, eine neue Sammlung mit Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin aufgebaut. Überdies trugen zahlreiche Firmen und Privatleute durch Geld-und Sachspenden zum Aufbau der Fotosammlung bei. Aus diesem Bestand kann man im Museum an der Trebbiner Straße im Bezirk Kreuzberg unter dem Motto „Faszination des Augenblicks“eine interessante Auswahl von Fotoapparaten und fotografischem Zubehör betrachten.

Schwere Holzkisten mit Objektiv und Mattscheibe

Die chronologisch aufgebaute Ausstellung macht gleich eingangs mit urtümlich anmutenden Kameras bekannt, die von denjenigen viel Geduld verlangten, die sich im 19. Jahrhundert fotografieren ließen. Da die Verschlusszeiten der Holzkiste mit Objektiv und Mattscheibe lange waren, durfte man sich nicht bewegen. Wer es sich leisten konnte, unterzog sich der Prozedur, denn immerhin ließen sich die Aufnahmen vervielfältigen und waren billiger allemal als Gemälde oder Grafiken. Bei Gebäudeansichten waren die Aufnahmezeiten kein Problem, bei Straßenszenen aber schon, weil man dort den Verkehr und die herumlaufenden Personen zum Zweck des Fotografierens nicht einfach anhalten konnte.

Von der Fotografie profitierte die Postkartenindustrie, die erst schwarz-weiße, dann aber bunt bedruckte Ansichtskarten herstellte und dabei wunderbar verdiente. Selbstverständlich belebte die Fotografie das Zeitungs- und Verlagswesen, denn jetzt entstanden Bilder schneller und authentischer als es Grafiken bisher vermochten. Allerdings war die Gefahr nicht gering, dass Fotos gefälscht und verfälscht wurden. Das Thema „Fotos und Propaganda“ war damals virulent und ist noch viel gefährlicher.

Alte Kameras und ihr Innenleben

Dokumentiert werden in der Ausstellung Fotoapparate unterschiedlicher Größe – von winzigen Kameras , die zur Spionage verwendet wurden, bis zu gewaltigen und schweren Geräten mit langen Objektiven. Ein Highlight ist ein nach seinem Erfinder, dem französischen Maler Louis Jacques Daguerre, benannter Apparat, der die Lichtempfindlichkeit versilberter Kupferplatten, die mit Jod behandelt wurden, nutzte, um auf ihnen Bilder abzulichten. Eine von Friedrich von Voigtländer 1841 gebaute Kamera aus Metall besitzt ein Porträtobjektiv mit einer sechzehnmal lichtstärkeren Linse als zuvor genutzte Objektive.

In der Ausstellung lernt man unterschiedliche Foto- und Reproduktionstechniken kennen und sieht, wie früher Blitzlicht eingesetzt wurde. Breiten Raum nimmt die Entwicklung der Fotoobjektive ein, und es wird auch das Innenleben von alten und neuen Kameras demonstriert und gezeigt, wie sie gebaut sind. Schließlich lernen Besucherinnen und Besucher Ergebnisse privater und professioneller Fotografie alte und neue Reproduktionstechniken und verwandte Themen kennen. Überdies kann man sich vor Ort auch als Fotograf betätigen.

20. November 2024