Tonnenschwere Gewichte fallen auf den Stempel

Deutsches Technikmuseum Berlin zeigt, wie Medaillen und Schmuck hergestellt werden

Ein amerikanischer „Rosinenbomber“, der mit anderen Flugzeugen während der sowjetischen Blockade 1948/49 Lebensmittel, Heizmaterial und andere Überlebenshilfen in die Berliner Westsektoren brachten, schmückt als Wahrzeichen das Dach des Technikmuseums Berlin und ist von Weitem schon zu sehen.

Der plastische Schmuck vom ehemaligen Anhalter Bahnhof weist im Technikmuseum den Weg in die bunte Welt der Dampfmaschinen und Eisenbahnen.

Der Fallhammer wurde im 16. Jahrhundert konstruiert. Mit großer Kraft fällt ein schweres Gewicht auf den unten liegenden Stempel. Die Reibspindelpresse, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, übt einen Druck bis 120 Tonnen aus.

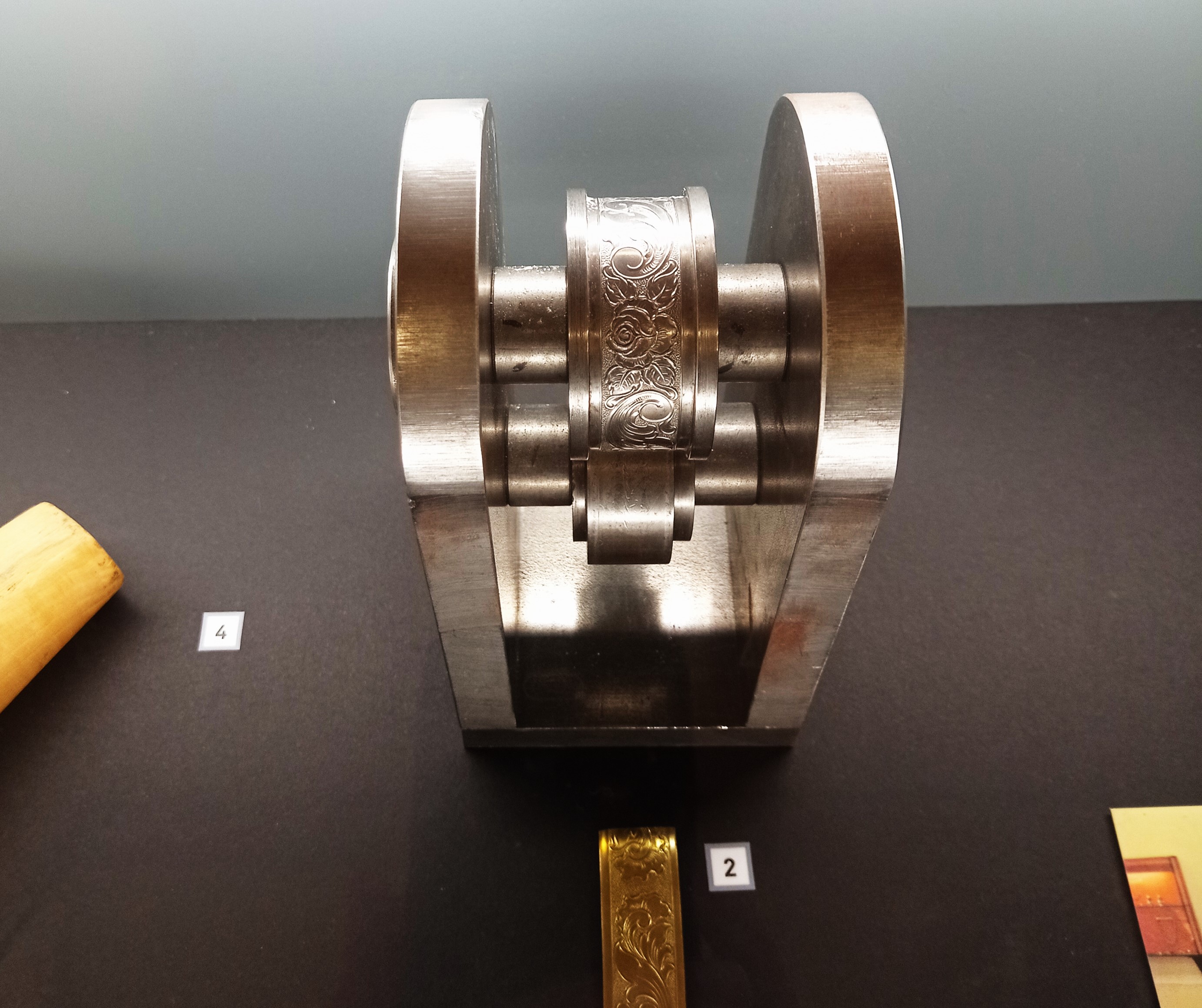

Mit Hilfe der Matrize und der Patrize können ein Anhänger in Form eines Elefanten und andere Schmuckstücke sowie große und kleine Medaillen hergestellt werden.

Das Technikmuseum zeigt unter anderem Arbeitsgeräte eines Graveurs wie die Graveurkugel, in die der zu bearbeitende Stahlpfropfen oder Stempel eingespannt und mit Sticheln, Punzen und anderen Präzisionsgeräten bearbeitet wird.

Mit der Walze kann man Metallbänder mit Mustern schmücken. Das Verfahren kam im 16. und 17. Jahrhundert bei der Herstellung von Münzen zur Anwendung. Die Geldstücke mussten anschließend aus dem Blechstreifen geschnitten werden.

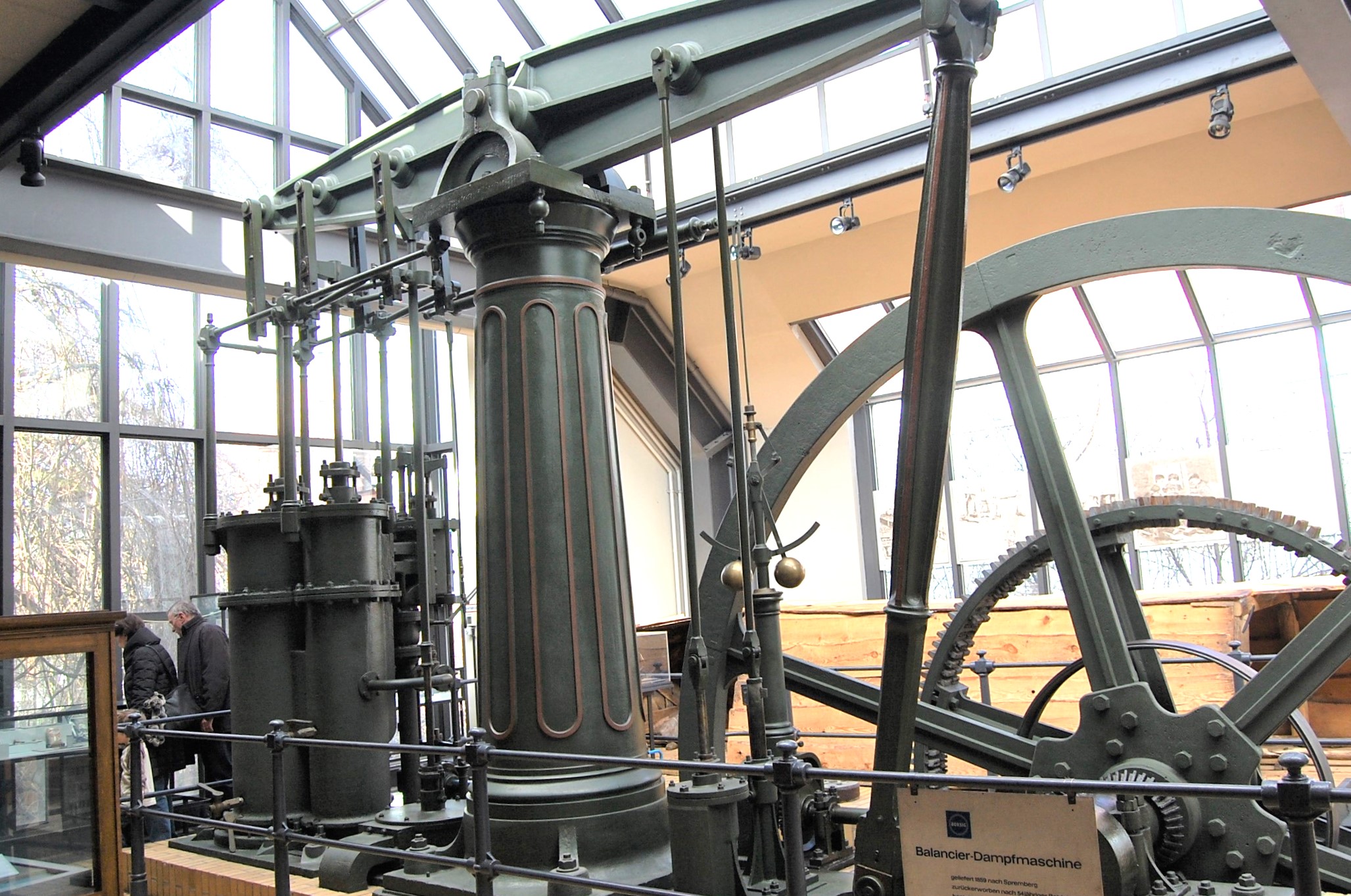

Die gusseiserne Balancier-Dampfmaschine der Firma Borsig aus dem Jahr 1859 mit einer Leistung von 35 PS war 54 Jahre im Einsatz. Sie ist ein Beispiel dafür, dass man im 19. Jahrhundert auch solche Maschinen formschön gestaltet hat.

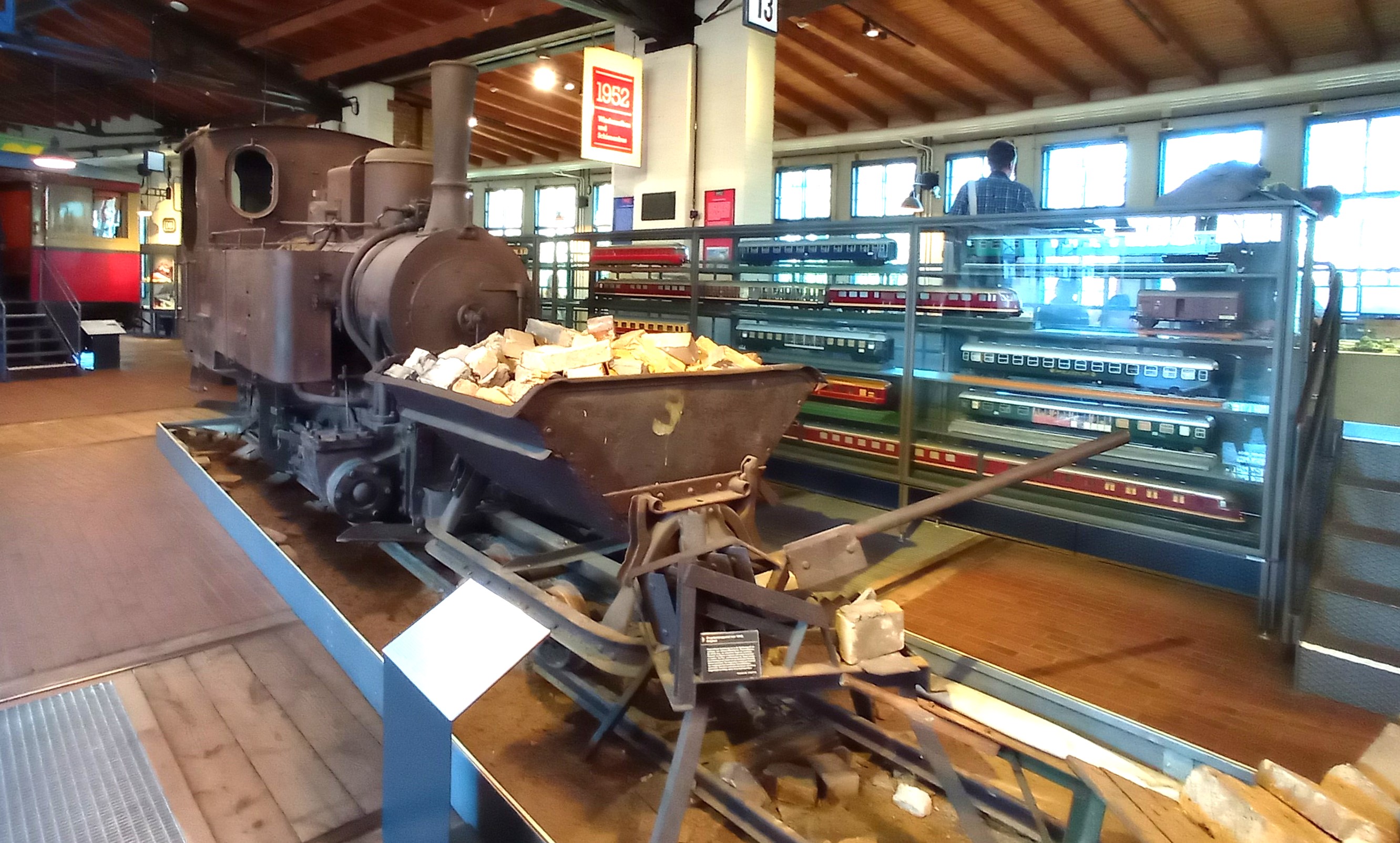

Dicht umlagert ist alles, was mit der Eisenbahn zu tun hat. Im alten Lokschuppen sind selten gewordene Fahrzeuge aufgestellt, und in manche kann man auch von innen und von unten betrachten. Diese Lok fuhr nach dem Zweiten Weltkrieg Trümmer an den Rand der Stadt.

(Fotos: Caspar)

Seit Menschen existieren, schmücken sie sich. Derzeit boomt dieses Bedürfnis, noch nie wurden so viele Ringe, Ketten und Reifen, so viele Anhänger, Broschen und Ziernadeln getragen wie heute, oft mit Perlen, Edelsteinen und Ornamenten aus Emaille verziert. Silberschmuck ist „in“ und wird oft an ungewöhnlichen Körperstellen getragen. Wer denkt beim Anblick der filigranen Kostbarkeiten schon daran, wie und womit sie hergestellt wurden und auch heute produziert werden? Wer weiß, wenn er nicht vom Fach ist, welche Schritte nötig sind, um aus einem Stück Metall einen Blechstreifen, ein poliertes und graviertes Schmuckstück, eine blitzende Medaille zu fertigen?

Antworten gibt es im Deutschen Technikmuseum an der Trebbiner Straße in Berlin-Kreuzberg nicht weit vom Potsdamer Platz entfernt. Es widmet diesem uralten Gewerbe eine ganze Abteilung mit zahlreichen Handwerksgeräten und Maschinen. Die industrielle Revolution ersetzte im 19. Jahrhundert die bis dahin übliche Handarbeit der Goldschmiede, Gießer und Präger, und es wurden zahlreiche mit Dampfkraft oder Elektrizität angetriebene Maschinen und Geräte konstruiert, die preiswerte Massenprodukte herstellten. Edler Schmuck wurde so auch für breitere Käuferschichten erschwinglich, Münzen und Medaillen präzise, schnell und in großen Stückzahlen herzustellen bereitete keine Schwierigkeiten mehr.

Kooperation mit Pforzheim

Die Geräte der Goldschmiede, Graveure und Gießer, der Präger und anderer Kunsthandwerker stammen aus der museumseigenen Sammlung beziehungsweise aus Betrieben in der berühmten Schmuckstadt Pforzheim und Umgebung. Besucher lernen Pressen, Prägen, Walzen, Stanzen, aber auch Gussformen sowie halbfertige Gießprodukte kennen, aus denen in weiteren Arbeitsgängen Schmuckanhänger, Ringe, Armreifen, Halsketten und andere Erzeugnisse, aber auch Medaillen und Gefäße gefertigt werden. Zu sehen sind überdies Geräte, die man zum Polieren, Gravieren und Galvanisieren braucht, um glänzende oder matte sowie raffiniert strukturierte Oberflächen zu gewinnen.

Die Ausstellung ist Ergebnis einer lang andauernden Recherche, an der Fachleute des Deutschen Technikmuseums Berlin sowie des Schmuckmuseums Pforzheim und von ortsansässigen Firmen mitgewirkt haben. Ihnen gelang es, wertvolle Maschinen und Geräte vor dem Verschrotten zu bewahren. Nach der Eröffnung einer historischen Münzwerkstatt im Harzstädtchen Stolberg, in der münztechnische Geräte und Verfahren des 18. Jahrhunderts und davor gezeigt werden, besteht nun im Deutschen Technikmuseum Berlin Gelegenheit, in der Schmuck- und Medaillenherstellung übliche Produktionsverfahren kennenzulernen und sich einzelne Arbeitsgänge und Geräte fachkundig erläutern zu lassen.

Alles was schnauft, quietscht und rattert

Auch sonst ist das Museum auf einem alten Eisenbahngelände einen Besuch wert. Hier wird alles gezeigt, was schnauft, rasselt, quietscht, rattert, schleift und surrt und sonst wie in Bewegung ist, was Bilder macht und überträgt, was fliegt und rechnet und womit man in Windeseile von hier nach dort gelangt. Dicht umlagert sind Dampf- und andere Maschinen, Automobile und Eisenbahnen, Schiffe und Flugzeuge, Geräte zum Herstellen von Textilien, aber auch frühe Zeugnisse der Elektrotechnik und Elektronik und der Fotografie. Hinzu kommen alte Druckmaschinen, Radios und ein historisches Fernsehstudio .

Dank unermüdlicher Sammeltätigkeit entstand aus dem 1906 im Hamburger Bahnhof eröffneten Verkehrs- und Baumuseum 1983 das Museum für Verkehr und Technik, das 1996 in Deutsches Technikmuseum Berlin umbenannt wurde. Es erfreut sich großer Beliebtheit bei Besuchern jeden Alters. Vor allem Schulklassen kommen gern in die alten Backsteinhallen und erhalten einen interessanten Anschauungsunterricht über unser Woher und Wohin. Schade nur, dass eine Errungenschaft den aktuellen Sparzwängen des Landes Berlin zum Opfer fiel - der kostenlose Eintritt für alle Berliner Museen jeweils am ersten Sonntag im Monat.

Die letzte Gelegenheit zum Gratis-Eintritt bestand am 1. Dezember 2024. Die Besucher sind sich einig, dass die zwei Millionen Euro, die beim Entzug dieser Errungenschaft auch bei den Staatlichen Museen eingespart werden, einen immensen Schaden zur Folge hat. Denn viele Familien, die bisher das Angebot wahrnahmen, werden dieses Gelegenheit kaum noch nutzen. Der Berliner Senat realisiert gerade die verheerenden Wirkungen seiner Sparmaßnahmen und rudert an einigen Stellen zurück. Bei den Museen soll es bleiben wie beschlossen, und das ist alles andere als gut.

7. Dezember 2024